viernes, 24 de abril de 2015

Proyecto "Un género cada mes" Abril - Ficción Histórica: "Juliano, el Apóstata" de Gore Vidal.

A lo largo su vida, Gore Vidal fue acusado de casi todo: de Blasfemo - idea que le encantaba -, de provocador - que siempre insistió era su rasgo personal más resaltante -, pero sobre todo, de profundamente contradictorio, algo que jamás negó y que asumió como un elemento imprescindible de su carácter. Y es que Vidal, altanero, arrogante pero sobre todo, un escritor talentoso, supo construir su propio mito personal a medida que avanzó en ese camino endeble y ambiguo de la fama. Se construyó un personaje a su medida, que alimentó con escándalos y después, con una vida personal estrafalaria que asombró a la gran mayoría de sus contemporáneos. Pero también, supo construir un legado literario consistente y meritorio, una visión sobre lo que se escribe como obra trascendente que sobrevivió incluso a la decandencia de su autor. Porque Gore Vidal se miró así mismo en el espejo de la popularidad y lo disfruto de manera considerable, pero también fue un atento observador de la cualidad de lo que se escribe y cómo se escribe. Una perspectiva que hizo de su obra una interpretación coherente de su opinión sobre el mundo que le tocó vivir y su historia.

En el año 2009, el que después se convertiría en autor de una sustanciosa biografía de Vidal, el periodista Tim Teeman, le preguntó al autor si era feliz en su vida y sobre todo, con su obra hasta entonces. El lento declive al desastre y la locura de Vidal había comenzado y corrían ríos de tinta sobre su vida desordenada, sus escándalos y sobre todo, su frustración personal. De modo, que se trató de una pregunta peligrosa. "¡Vaya pregunta!" respondió y a continuación añadió "Te contestaré con una frase de Aeschylus: ‘No llames feliz a ningún hombre hasta que muera’". Una frase que de hecho, parece resumir esa idea de Vidal de trascender así mismo, de construir una aspiración sobre quien mira el mundo quizás desde un dolor privado y asume su interpretación a partir de él. De lo que sobrevive al espacio y al tiempo, de lo que se crea justo después.

Tal vez por ese motivo, no sorprenda a nadie que uno de los libros más conocidos del escritor sea sobre un un rebelde, un hombre que lucho contra la corriente y que murió en plena batalla de las ideas pero que aún así, se le recuerda por la batalla que planteó, por la oposición que sostuvo contra la barbarie, la ignorancia. La soledad del intelectual. Porque sin duda "Juliano, el apóstata" es más allá de la narración de un hombre y su circunstancia, una idea elemental sobre quien se asume como defensa de las ideas esa contradicción cierta al hecho que vive. De hecho, varios de los críticos de la obra de Vidal, han sugerido que para el escritor, Juliano fue un reflejo histórico, un simbolo de todas las creencias que sostuvieron su vida personal y obra artística por décadas. Una interpretación ambigua que no obstante, brinda cierta solidez a ese planteamiento de Vidal sobre el héroe histórico creado a base de la lucha por los ideales difusos y más allá, por esa abstracción sobre lo que se considera real, histórico y comprensible.Juliano, a la manera de Vidal, es un antihéroe pero también es un mártir de sus principios. Una figura de estatura trágica que se observa así mismo a la distancia y que también, analiza la época convulsa que le tocó vivir desde una percepción conceptual durísima y concreta.

Con frecuencia se compara al "Juliano" de Vidal con el "Claudio" de Robert Graves, lo cual no resulta sorprendente, siendo que las semejanzas entre ambas aproximaciones históricas es más que notoria. Vidal hace referencia a ese semejanza, pero a diferencia de Graves, que reconstruye meticulosamente la vida y obra del personaje desde una cierta distancia emocional y conceptual, Vidal asume la vida de Juliano desde una óptica dura, cercana y la mayoría de las veces, dolorosa. Porque allí, donde el Claudio de Graves se asemeja más a una metáfora de la evidencia histórica de la época que representa, el falible y desesperado Juliano de Vidal, no sólo la representa, sino que también la dota de una vitalidad y humanidad inesperada. Para Vidal, Juliano no sólo se enfrenta al cristianismo, a la destrucción del mundo como lo conoce sino a la muerte de su propia historia personal. Y esa combinación entre lo Universal y lo personal, el futuro y la idea del presente, lo que le brinda un mayor valor anecdótico a "Juliano, el apóstata", más allá de la novela de Graves e incluso otras que tocan, con mayor o menor propiedad el tema.

Una y otra vez, Vidal reconstruye el personaje histórico para crear un planteamiento rico en matices, una idea que desborda a la visión Universal que se tiene sobre el Juliano real. Vidal, con una prosa impecable, amena y sobre todo, vitalista, recrea a grandes rasgos una época convulsa, de ruptura. Y lo hace, sin lamentaciones, sin recurrir al recurso fácil de la añoranza o mucho menos la melancolía. El escritor avanza en una narración que el lector adivina, cuyo final conoce pero que aún así emociona. Una poderosa combinación de elementos literarios, históricos y de ficción que brindan a la idea general sobre lo que se cuenta una profunda verosimilitud.

Vidal crea un personaje entrañable, a pesar del rigor histórico que brinda a su retrato formal. O quizás, precisamente gracias a esa exactitud histórica que en manos menos hábiles podría aplastar la agilidad de la narración, es que el escritor encuentra la formula exacta para brindar a su Juliano una condición tridimensional que asombra por su fidelidad. A medida que la historia avanza, el lector se encuentra en medio de una visión elemental sobre la figura que pudo ser - y que quizás fue - pero sobre todo, de la condición histórica que le salvó del anónimato Universal y el olvido de la historia oficial. Vidal, con un sentido de lo humano y lo falible profundamente asimilada crea un personaje creíble, de un peso literario que sorprende y que más allá, parece construir un mundo propio a su medida. Una y otra vez, el personaje parece abandonar los ámbitos de la simple historia a la que pertenece para englobar esa insistente batalla humana por lo que somos, lo que creemos posible y lo que asumimos real. Esa historia de trasfondo, esa periferia de lo que eventualmente creemos como parte de la historia que compartimos y que Vidal analiza desde una idea esencial: somos lo más cercano al ideal que sobrevive a nuestra muerte física.

Asombra la manera como Vidal avanza sobre la caída del Imperio Romano ante la llegada del cristianismo: lo hace desde una dimensión trágica de la muerte de la historia que le precedió, un canibalismo histórico y religioso que destrozó desde sus cimientos miles de años de valor cultural y que construyó a partir del desastre, una nueva percepción del mundo. Con ese refinado punto del vista del que puede interpretar la historia a la distancia, Vidal hace de su Juliano un testigo de excepción de la caída simple y definitiva de un orden histórico que condujo el mundo a un nueva percepción sobre si mismo. La caída definitiva de la razón romana ante la violencia de un sistema de valores a punto de nacer.

Y es que Juliano, desde su rebeldía insólita y crepuscular, no sólo representa a los últimos rescoldos del Romano que sobrevive, sino la belleza inédita de ese mundo antes que el férreo puño de las religiones monoteístas le brindaran sentido único a la moral y a la idea intelectual. Un apóstata que se creó así mismo, que se enfrentó a lo impensable y que por último, creó su propia historia. Como Vidal, tantos siglos después. Como el escritor que soñó con la apostatia de un Emperador que soñó con ser escritor. Una combinación de hechos y paradojas que transforman a la novela "Juliano, el Apóstata" en una experiencia difícil de olvidar.

¿Quieres leer la novela "Juliano, el Apóstata" de Gore Vidal en formato PDF? Déjame tu dirección de correo electrónico en los comentarios y te la envío.

jueves, 23 de abril de 2015

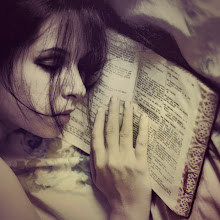

Una rosa por una palabra: Un sueño por cada página abierta.

Leo desde muy niña. Lo hago por cualquier razón, por todos los buenos o malos motivos que me hacen refugiarme en la palabra escrita. Leo cuando estoy tan triste que el mundo me resulta insoportable, leo cuando la felicidad me hace reir a carcajadas. Leo en los días neutros, en los que carecen de color y de forma. Leo en lo que recordaré para siempre y en los que seguramente, serán otro día, en esa lenta aglomeración de horas y escenas que casi nadie recuerda. Leo para el consuelo, para la emoción, para aprender, para olvidar, para reconocer. Leo porque necesito hacerlo, porque me abruma la posibilidad de no hacerlo. Leo por costumbre, por habito, por devoción, por amor, por necedad, por necesidad, por orgullo, por humildad. Por ignorancia y por sabiduría. Leo porque la lectura fue mi primer amor. Leo porque leer será mi mejor reflejo para siempre.

Por todos esos motivos, de vez en cuando tengo la impresión que todo lo que sé sobre el mundo y el hombre, lo aprendí leyendo. Que más allá de la experiencia, de los dolores, tristezas y grandes celebraciones, leer me enseñó a vivir, a celebrar cada segundo y dimensión de mi identidad, a mirar mi vida de una manera por completo nueva. Y es esa experiencia que nunca acaba, que se entrecruza en cientos de formas nuevas, que avanza en todas direcciones, que se acumula y crece robusta, la que me forma. La que hace que las palabras sean lo que soy y que lo que soy, sean sólo palabras. Porque los libros han sido el espejo en los que me miro y también, el reflejo donde me contemplo. El universo que contiene todas las cosas, una manera de soñar.

Así que hoy, día Mundial de los Libros y del idioma, es un buen momento para preguntarme en voz alta que debo agradecer a tantos amigos de solapa y página. A los que me acunaron desde la infancia, a quienes crecieron conmigo. A los que velaron mi sueño, a los que me enseñaron sobre otros mundos cuando creí que solo existía el mio. Una puente más allá de mi misma, un Palacio de infinitas habitaciones repletas de escenas. Y en medio de todas, el tesoro de creer y de confiar. De soñar con las alas abiertas. Tan amplias, en un vuelo tan interminable como el de la imaginación.

¿Y cuales son las cosas que me han enseñado mis amigos más queridos en palabras? Las siguientes:

A soñar con lo divino y lo profano, como Neil Gaiman, que le dio sentido y forma a nuevos Olimpos.

Que soy un Cronopio, incluso antes de saberlo, que por eso avanzo contra corriente, contra todo, contra lo real y lo aparentemente verdadero. Que me rebelo para crear. Gracias señor Cortazar, mi amigo imaginario desde siempre, por darle nombre a mi espíritu.

Que soñar en Amarillo es un peldaño hacia un Universo más allá del que conozco y que las Mariposas anuncian muerte y amor, que las Mujeres más bellas del Mundo se elevan en cuerpo y en alma al cielo. Que en mi mente, me llamo Amaranta y llevo una venda en la mano por los pequeños dolores. Que el Coronel Aureliano bajó por loma para morir entre gallinaceos, como las pequeñas esperanzas. Y que siempre habrá un Buendía, en mi mente, en mis historias, anónimo y a la perfería. Gracias Gabo, por ser parte de mi historia, a la distancia, desde todas las hojas abiertas.

Que la muerte puede ser un gran personaje, las brujas hermosas y aguerridas, el mundo girando en un disco interminable. A veces, mis sueños los dedico a Terry Pratchet.

Que el dolor diminuto e insoportable de los ideales se llevan a todas partes. Se sostienen con firmeza, valen la vida y la muerte, como esa espléndida y doliente Anna Karenina, que demostró que el amor puede ser un reflejo, un sufrimiento, un paso de entre dos fronteras, una herida que jamás cicatriza.

Que caminar entre las sombras, tiene el peso de los fantasmas y dolores de nuestra imaginación, escondidos entre los pliegues de la memoria. Allí, donde el señor Stephen King los descubrió.

Que hay vacíos infinitesimales que cambian los Universos personales, pequeños espacios átonos, interminables, dolorosísimos, inolvidables. Que como Paul Auster me contó, la belleza y la muerte pueden mezclarse en una ambigua visión de quienes somos, en los secretos que se develan apenas y las preguntas que jamás se responden.

Que el viento de la Serranía cuenta historias, que se lleva las viejas historias, de los muertes recientes y lo que ya nadie recuerda. Como los de esa Patagonia imposible de Leila Guerriero, que se desdibuja lentamente, entre los dolientes, las lágrimas que nadie derramada. Del duelo que nadie recuerda.

O de esos salones interminables de Oscuridad perfecta, donde Poe soñó a la muerte con una máscara roja, o las manos extendidas de una multitud de almas misteriosas que miraron la fragilidad humana casi con pesar.

Que el sexo es libertad. Y la libertad un riesgo. Y el riesgo una puerta hacia el infinito. Y el infinito un sueño personal. En un ciclo interminable que Anais Nin contó mejor que nadie, para ella misma, para el que quiso leerla y escucharla, para quienes le desearon sin conocerla, para quienes aspiraron a su belleza que solo podían imaginar.

Que los Vampiros tienen el rostro de las Eras muertas, de las sobreviven a la desesperanza, de las que se aspiran a crear. De todas las esperanzas y miserias de la humanidad. Desde ese Drácula hirsuto y violento, que aterrorizó Londres desde diarios puritanos, a la triste Belleza de las criaturas de Anne Rice. Porque la muerte es un paso hacia un tipo de vida inmaculada, en el recuerdo de alguien. Y la eternidad sólo fragmentos de esa esperanza rota e insistente de una humanidad muy niña para afrontar su propia mortalidad.

Que el dolor puede ser lírico, simple, tan amplio como una vida entera. Como Irish Murdoch, en escenas tan dolorosas como sencillas, tan cotidianas como evidentes. Puertas abiertas hacia las historias secretas.

Que hay Principes que se enamoran de Golondrinas, Amantes que besan cabezas decapitadas, de Petardos que viven una vida fugaz y fulgurante llena de poesía, que vale la pena morir un poco por la libertad. Cada idea que Oscar Wilde hilvanó con exquisita delicadeza, con enorme inteligencia y también, con una fragil esperanza.

Que las Olas destruyen pero también reconstruyen. Que la diferencia es buena, que el dolor es abrumador pero también purificador. Que Clarissa soñó con una mañana soleada y que Virginia Woolf se enfrentó al dolor con la palabra. Como desearía hacerlo yo.

Que cada hay mundos contrahechos, desconocidos, a medio descubrir. Que la realidad puede inesperada, zigzagueante y desconocida. Que cada misterio guarda mundos y que como Lovecraft me enseñó, el miedo puede tener cualquier rostro. Escondido en medio de esa perpcepción de lo inmutable.

Que lo surreal tiene el nombre de una mariposa, que cada sueño es un fragmento de luz y sombra. Y que como bien me enseñó Murakami, los gatos tienen nombre y la capacidad infinita de observar y crear. El mundo en la frontera, lo que se descubre más allá.

Y que no hay esperanza más profunda y quizás irrealizable, que la de mirar el futuro con grandes Esperanzas, con las manos abiertas y el deseo intacto de construir y crear. Gracias Señor Dickens, por siempre recordarme que el mundo real se sostiene en la palabra.

Y es que el mejor obsequio siempre será una página escrita. ¡Es tanto lo que recibido de los Libros! ¡Es tanto lo que cada día conservo en mi mente y en mi espíritu que no hay momento de mi vida donde las palabras no tengan un lugar! No puede ser de otra manera supongo: después de enamorarme de ellas, desde siempre y para siempre. En cuentos que llegaron antes de saber leer, por fantasmas que terminaban pintando manchas de sangre verdes, mi mundo lleno de imagenes obsequiadas por Wilde, Verne, Fallaci, un llanto pequeño, donde construí palacios para soñar. Por ruiseñores que cantan toda la noche para nada. Por lagunas enamoradas de sí mismas que se miran en los ojos de Narciso. Por princesas que bailan con pies como palomas. Por sirenas abandonadas por no tener pies. Por esfinges sin secreto. Por cuadros que envejecen por sus dueños..

He leído desde que recuerdo. Y seguiré haciéndolo hasta que quizás no pueda recordar nada más. En medio de ambos mundos — lo que se atesora en la memoria y los límites del olvido — hay una idea enorme de mi misma, de lo que creo y lo que aspiro. Creando en palabras, mirando el mundo que se eleva más allá de mi propia identidad. Una página abierta que cuenta una historia. La mía, de siempre, para siempre. Una palabra que vale la eternidad.

miércoles, 22 de abril de 2015

El Venezolano todo amabilidad y otras criaturas mitológicas.

El cuento comienza así: Me subo en una estación de Metro de Caracas, llevando seis bolsas pesadas a cuestas. Avanzo con dificultad entre la multitud, me tropiezo un par de veces. En el andén, en dos oportunidades casi me voy al suelo cuando trastabillo con las bolsas entre los pies. Una vez dentro del vagón, me bamboleo de aquí para allá, en precario equilibrio con las bolsas, el morral que llevo al hombro y el poco espacio disponible del que dispongo para permanecer erguida. Por tercera vez en el día, casi termino en el suelo por pura torpeza.

A mi alrededor, la multitud de transeúntes me ignora. Quiero decir, no lo hace de manera deliberada — asumo que sí, algunos — sino que simplemente, cada quien se ocupa de sus asuntos. Tanto el muchacho de pie en el andén que me dedica una mirada brumosa cuando tropiezo, como la mujer que sacude la cabeza irritada cuando le rozo con uno de mis paquetes, todos parecen sencillamente demasiado lejos de cualquier tipo de empatía para compadecerme o ayudarme. No se trata de melodrama sobre la indiferencia del ciudadano común ni mucho menos, una crítica sobre la aridez emocional de una sociedad cínica. Es la realidad, tan simple y tan franca como para comprenderla a una sola mirada.

Con la cara sudorosa, las manos acalambradas y la espalda dolorida, no pienso en que algún “Venezolano amable” vendrá en mi rescate. Que un heroico desconocido se levantará de su asiento en el vagón de Metro o detendrá su caminata por el andén para ofrecerme su ayuda. Vamos, si lo analizamos con absoluta crudeza, yo tampoco lo he hecho nunca. Jamás me he detenido para brindar mi desinteresada ayuda a nadie, para llevar paquetes, ceder puestos, extender mi mano amiga. Soy muy paranoica para eso, me aterroriza demasiado lo que pueda ocurrir de hacerlo. Vivo en una ciudad peligrosa y no olvido. Y actúo en consecuencia.

Pero volvamos a mi escena. Cuando finalmente llego a mi estación, atravieso con enorme dificultad la puerta de salida, arrastrando mi montón de paquetes en un equilibrio precario y que supongo, no tardaré en perder. Entonces, aparece el bienaventurado salvador. O mejor dicho, el desconocido que se hace a un lado, empuja la bolsa más pesada con un gesto rápido y me permite salir sin tanto barullo. No me miró mientras lo hizo, tampoco yo le agradecí (¿Un cabezazo vale como agradecimiento?). La cosa es que continuó hasta la calle, donde finalmente tomo un taxi para culminar la odisea de manera más o menos soportable.

Lo anterior ocurre a diario. A todos. En cualquier día del mes o del año. En algún punto de nuestra vida. ¿Por qué lo cuento? Porque últimamente la figura mitológica del “Venezolano amable” vuelve a estar en boga, en la punta de lanza de esa noción optimista y poco distorsionada sobre quienes somos. Porque lo admito, el Venezolano puede ser cordial y amable, pero lo es la misma medida que cualquier otro ciudadano alrededor del mundo. No creo que nuestra amabilidad sea un elemento que nos distinga y mucho menos, una idea que sea parte de nuestro gentilicio. Y ha sido esa idealización, lo que hace que el país de vez en cuando nos sorprenda, que todos los días nos traiga un poco de amarga frustración. ¿Donde se ha ido la Venezuela cálida? ¿El Venezolano sonriente? ¿La humildad tan autóctona?

Debo decir que no se fue, es que nunca lo fuimos. Que yo sepa, el Venezolano — ni tampoco ninguna otra persona oriunda de cualquier otra parte del mundo — debería cumplir con el requisito de una cordialidad mal impuesta. Una idea imaginaria sobre el ciudadano que debería existir. Todo sonrisas, toda mano extendida. Enormemente educado, atento, servicial. El hombre que se levanta de un salto apenas su radar de cordialidad detecta a una dama de pie, el que se apresura a sonreír con todos los dientes para desearte buenos días. Esa postal fotográfica irreal del grupito de pescadores de bellos rostros bronceados saludando y sonriendo, todos tan felices, para la cámara de una publicidad engañosa. Porque déjeme decirle, querido Lector, que luego de vivir treinta y cuatro años en Venezuela, aún me pregunto de donde sale esa imagen del Venezolano amabilísimo, todo amor y toda calidez, que tanto se insiste. Al menos, me lo pregunto cuando leo esas largas elegías de amor y dolor sobre el Venezolano perdido, el que fue y ya no es. Ese ciudadano mítico, tan cariñoso, tan buen hijo y vecino que desapareció y nadie sabe por qué.

Bueno, en realidad, yo si sé: desapareció porque nunca insistió. Y eso no es bueno ni malo. El “Venezolano amable” no fue otra cosa que una especie de imagen raquítica y mal formada sobre esa idea rural del buen vecino. Recordemos que por casi medio siglo, Venezuela fue un gran pueblo, una vecindad discreta rodeada de vecinos Universitarios. Y luego del Boom petrolero, la cosa no cambio sustancialmente. Continuamos siendo el país rural sólo que ahora disfrutábamos de una bonanza asombrosa, de una idea nueva sobre un país que se miraba así mismo desde la herencia histórica. Pero al fin y al cabo, la historia del “Venezolano amable” comienza allí. Del viejecito adorable que inclina la cabeza con el sombrero contra el pecho. De la mujer junto al fogón que de inmediato te extiende una taza de café bien cargado. Del desconocido que te da unos apropiados buenos días con una enorme sonrisa. Pero ¿En realidad existió un Venezolano así?

No quiero ser injusta. Hay personas amables en mi país. Como en cualquier otro del mundo, en realidad. Lo que quiero decir es que en Venezuela esa imagen antiquisima y tan manoseada del “Venezolano amable” se convirtió en una especie de símbolo de la venezolanidad, de Totem insistente sobre quienes somos y quienes aspiramos a ser. El Venezolano con la mano extendida, el Venezolano que abraza con los brazos abiertos. El que te acaba de conocer y ya te ofrece una cerveza, su casa, su amistad eterna. ¿Existe eso? De vez en cuando, sí. De vez en cuando esa naturaleza dicharachera del trópico, esa eufusividad del trópico hace estragos. Venga para acá, compadre y tomese esta cerveza. O venga para acá, mi estimado, para que coma con nosotros. Esa rotunda amabilidad de palmadas en la espalda y ojos brillantes de la borrachera. Pero ¿Realmente es esa festiva alegría caribeña parte de nuestro gentilio? ¿Nos define? ¿Nos da un rostro?

No lo sé.

Volvamos a la escena del Metro. De pie, cargada de paquetes, asustada alguien pueda asaltarme — soy Caraqueña, no puedo evitarlo — , miro a mi alrededor. El grupo de usuarios que me rodean ni me miran. Todos parecen profundamente abrumados, cansados, deprimidos. O quizás no lo están. Soy yo que me los imagino así. El caso es que nadie parece especialmente interesado por el otro. La calidez caribeña se fue a otra parte. ¿Que tan malo es eso? En realidad, sólo es natural, me digo. Sólo es parte de esa gran soledad del mundo moderno. De esa visión egoísta de una cultura que se asume así misma única. De esa visión social que nos hace simplemente solitarios. A nadie le interesa lo que haces, a mi no me interesa especialmente lo que pasa a mi alrededor. ¿Es justo entonces asumir esa imagen frágil del Venezolano amable? ¿Darla por sentada? ¿Lamentar su perdida? Pero ¿Es que cuando existió? Más allá del cheverismo, de la viveza criolla — esa mezcla de resentimiento e irrespeto que tanto se disfruta — la amabilidad del Venezolano parece haberse convertido en otra cosa. O en realidad, ser otra cosa directamente. Y acusar al gentilicio de su perdida, me parece no sólo sin sentido, sino hasta límitado. Una aspiración irreal sobre una idea quebradiza de quienes somos.

Por supuesto, he recibido amabilidades. Y yo misma las he ofrecido. Como la vez en que un desconocido me pagó el periódico de la mañana porque olvidé mi billetera. O cómo cuando cargué con las bolsas de mercado de una ancianita un par de cuadras hacia su casa. O esa vez en que un hombre se preocupó por verme caminar sola en una calle de aspecto peligroso y me acompañó de buena gana. Según varios amigos extranjeros, Venezuela es de hecho un país cordial. De trato cálido, muy emocional. Y no lo dudo. Pero ¿No se trata más de un hecho individual más que colectivo? ¿No se trata más que hay ciudadanos amables, sin importar su nacionalidad y gentilicio, que un verdadero rasgo distintivo netamente Venezolano? ¿Es injusto para con esa imagen idílica del “Venezolano amable” pensar que en realidad la amabilidad es un comportamiento más que un elemento sustancial de nuestra identidad como país?

No lo sé. No lo he sabido antes y mucho menos durante las últimas semanas, donde se ha puesto de moda — otra vez — debatir y analizar el comportamiento del Venezolano desde un cariz mucho más sensible y enaltecedor. Una súbita mirada al “Venezolano amable”, que otra vez se asoma por las rendijas de esta realidad árida, de todos los días, de un país cada vez más descreído. Y resulta desconcertante y sobre todo, un poco preocupante, que nos conozcamos tan poco. Que seamos tan pocos conscientes de quienes somos o quienes fuimos. Una idea que se repite una y otra vez.

Hace poco, leía un artículo de Rufi Guerrero titulado “Chavez, figura antes que presidente” que ponderaba sobre los motivos por los cuales el Difunto presidente estableció una profunda y sobre todo, insistente conexión emocional con su electorado. Entre otras ideas, Guerrero comentaba sobre la capacidad de Chavez para mostrarse como el Venezolano real — que se parece al común, que es como cualquiera — y sobre todo, en utilizar ese planteamiento a su favor. No obstante, fue uno de los párrafos el que pareció resumir no sólo ese proceso de identificación sino el hecho que la memoria de Chavez sobreviva incluso a la crisis política que provocó su muerte: “Chávez fue el presidente más parecido al venezolano común y, darse cuenta de eso, desata el desprecio de sus contendientes. Dicharachero, revirón, ordinario, rompe protocolo, alzado, con un montón de resentimientos guardados esperando cazar la primera pelea para soltarlos. El mito del venezolano alegre y colaborador es solo eso, un mito. La mayoría tiene los mismos rasgos de personalidad y chocar contra esa realidad desenfoca a los que no han querido aceptarla.” Una idea que irrita, que molesta y que como bien insiste Guerrero, choca a la mayoría de los venezolanos. Pero que es real. Tan real como para producir un efecto político. Tan cercana como para que aún debatamos sobre ella, entre asombrados y un poco asustados, por las implicaciones que puede tener. Porque el “Venezolano amable”, ese que tanto se celebra, el chevere y de buen humor, el que no duda en extender una mano amiga, es una imagen endeble de un país complejo. De una sociedad en plena transformación y que sobre todo, aún padece las grietas de su propia incapacidad para comprenderse y asumir su verdadera identidad.

¿Es amable el Venezolano? Cabría preguntarse si esa amabilidad es tan resaltante para ser un rasgo distintivo. Y más aún, para sostener toda una serie de ideas y reflexiones sobre el país al que sobrevivimos. ¿Realmente existió alguna vez ese país todo sonrisas, todo solidaridad que tan empeñados estamos en mitificar? La verdad, no lo creo. O al menos, yo no viví en él. Y es quizás, soy parte del problema. Soy parte de esa muchedumbre que pocas veces se ha levantado para dar su asiento a otro, que ha extendido su mano afectuosa para ayudar. La mayoría de las veces paso de largo, ignoro el problema. Miro a otra parte. Y no se trata de indiferencia. O quizás sí. El hecho es que entonces me pregunto, ¿Cuando fue real esa imagen idílica del ciudadano todo amabilidad?

Hace unas semanas, la publicidad de una institución Bancaria, desató un nuevo debate sobre el tema: el spot, pensado y sobre todo, elaborado para celebrar esa “Solidaridad” tan “Venezolana.” La muchacha de cabello rizado correr de un lado a otro de la ciudad, con el rostro lleno de lágrimas, en busca del hombre que ama, mientras un grupo de “héroes anónimos” le ayuda. Le abren la puerta, le ayudan con el automóvil descompuesto, detienen el ascensor para esperar, le permiten subir al taxi oportuno que ella misma no pudo encontrar. Y finalmente, la pareja sufrida se funde en un beso y un abrazo apasionado, entre llantos y risitas, mientras la ciudad entera conspiró para ayudarlos. Toda una fantasía Urbana, tan políticamente correcta que me irrita, sin querer. No obstante, el comercial conmovió a buena parte del público. De nuevo, enarboló la idea del Venezolano tan amable, tan siempre dispuesto a dar una mano. Leí cientos de comentarios emocionados, asegurando que “extrañan” a ese Venezolano que ya no existe, el que ayuda sin esperar incluso un “gracias” a cambio.

A mi, me incomodó. O mejor dicho, me hizo hacerme incómodas preguntas en voz baja. ¿Cómo nos percibimos los Venezolanos? ¿Quienes insistimos ser, más allá de esa fantasía idealizada que tantas veces se maltrata y se utiliza para manipular? No lo sé, me digo, de pie en mitad de un vagón de Metro repleto, de pie a duras penas entre un grupo de usuarios tan malhumorados como yo. Y quizás no saberlo — esa percepción a mitad de camino entre la esperanza y la realidad quebradiza que soportamos — es la grieta en el planteamiento del país que aspiramos. Cada día más lejano, insustancial e irreal.

C’est la vie.

Etiquetas:

Gentilicio Venezolano,

Venezuela,

Venezuela Actual

martes, 21 de abril de 2015

El país de las Ausencias.

El domingo 19 de abril, se hizo público un mensaje que el Presidente de Empresas Polar de Venezuela, Lorenzo Mendoza, dirigió a sus empleados durante la semana anterior. El empresario, se solidarizó con los Venezolanos que aún permanecen en el país en medio de la ola migratoria que atraviesa el país durante los últimos años y que tiene como inmediata causa, una grave crisis económica y social. Mendoza además agrega que aunque respeta la decisión de quienes han decidido abandonar el país, “no la comparte” y añade que “aquí 30 millones de venezolanos no podemos irnos para Panamá o a Colombia, yo estoy con la gente que no puede irse para ningún lado.” Una concepción loable en medio de una coyuntura donde impera la desesperanza y la incertidumbre.

Además, se trata de la opinión del empresario, como le recuerdo a mi amiga P. cuando critica duramente a Mendoza por sus palabras. Para ella, el mensaje que el empresario transmite es una censura muy sutil a quienes tomaron la decisión de comenzar su vida más allá de la frontera y además, reaviva el debate sobre las razones y motivos por los que tanto los que deciden emigrar como los que permanecen en el país, toman la decisión. Una idea que durante los últimos años, ha enfrentado a toda una generación de Venezolanos entre sí.

— ¿Qué derecho tiene Mendoza a criticar como vivo o lo que hago? — me dice — bastante que me he jodido y echado el resto para salir adelante en un país que no es el mio para que un millonario venga a sacarme en cara por qué lo hice.

Sacude la cabeza y su imagen se vuelve borrosa en la diminuta pantalla del Skype. Mi amiga tiene menos de siete meses viviendo en la ciudad de Madrid y durante todo ese tiempo, ha sufrido en carne propia las penurias interminables del emigrante. No sólo padeció el recorte de su remesa de CECOEX sino que además, el hecho de encontrarse en un país que actualmente sufre su propia crisis y no parece encontrarse muy a gusto con la figura del inmigrante. Más de una vez, me ha contado la amarga sensación de abandono que la atormenta, la incertidumbre por su futuro inmediato y a mediano plazo. Tuvo que abandonar el Master Universitario que llevaba a cabo por falta de divisas y ahora sobrevive apenas con lo que sus padres puede enviarle y algunos trabajos que desempeña, siempre con una remuneración mínima. Pero P. prefiere toda la durísima situación a soportar lo que llama “la Pesadilla Venezuela”. Tomo la decisión de emigrar luego de sufrir un asalto a mano armada y casi morir por un disparo que no llegó a herirla de gravedad pero que pudo hacerlo. Desde entonces, para P. vivir en Venezuela resulta impensable. Una idea que le resulta intolerable.

— Sólo es su opinión — insisto de nuevo — entiendo que puedas sentirte ofendida. Pero Mendoza no es líder político ni tampoco el mensaje está destinado a convencer a nadie de tomar una decisión. Es una mera declaración de principios. — No es tan sencillo — dice P. cada vez más irritada — no será un líder político, pero si es un símbolo. Y no puede venirte a decir que está mal que te vayas cuando él no hace una cola, ni tampoco ha sufrido lo que cualquier ciudadano. Hablamos del presidente de una empresa multimillonaria ¿Y da consejos sobre como vivir un país hostil?

Guardo silencio, tratando de ordenar mis ideas. Durante los últimos meses, he escuchado cientos de debates parecidos. De quienes emigraron y sienten conmiseración por quienes aún no lo han hecho. De quienes continuamos en Venezuela y debemos justificar una decisión que parece no sólo incomprensible sino también, peligrosa. De quienes asumen que la emigración o la estadía son graduaciones de la lastima o la victimización. Cual sea el caso, esta generación de Venezolanos sin esperanzas, sin opciones y luchando contra las restricciones y los prejuicios, también se debate con un prejuicio autóctono. Nacido de una crisis inimaginable en Venezuela treinta o cuarenta años atrás.

— Me parece que Mendoza quiso tenderle una mano a sus empleados que están considerando en emigrar. En brindarles la oportunidad de decidir sin presión — teorizo — una manera de dejarles claro que si quieren continuar en Venezuela, tendrán a la Empresa apoyándole.

La visión de la migración para Mendoza no es sólo es optimista, sino que sorprende a una generación cínica muy lastimada por quince años de sobrevivir con esfuerzo. "A muchos que están pensando en irse, evalúen bien su decisión porque estas cambiando unos problemas por otros, Venezuela nos necesita a todos”, dijo en el mensaje que tantas opiniones encontradas produjo. Y puede parecer una frase sencilla, pero en realidad se trata de una idea que engloba esa sensación de huida que tiene mucha de las emigraciones Venezolanas de los últimos años. Una situación confusa e insostenible que no sólo ha traumatizado a una buena parte de los Venezolanos, sino también, a una generación entera que intenta abrirse paso en medio de los escombros ideológicos de una sociedad fallida.

— Para ti es fácil — me dice entonces mi amiga — decidiste quedarte. Lo haces a pesar que cada día corres el riesgo que te metan un plomazo. O que te metan presa por escribir vainas por el Gobierno. O que no te alcance lo que ganas trabajando de sol a sol para subsistir. Te quedas y te suena bonito el discurso Mendoza. Pero ¿que pasa con el resto? ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué ocurre con los que si quieren irse? De pronto ¿son qué? ¿Cobardes? ¿Poco patrióticos? ¡No me jodas!

La rabia me sube como un hilo caliente y estoy a punto de estallar a gritos frente a la pantalla de la portátil. Quiero decirle que aunque sé que su situación es crítica, la mía no lo es menos. Que si ella tomó decisiones que considera cambiaron su vida para siempre, yo también lo he hecho. Que la mayoría de mi familia, amigos, parientes, conocidos han desaparecido de mi paisaje cotidiano. Que hay algo de espeluznante y dolorísisimo en vivir en un país de ausencias, un país de puertas abiertas y lugares abandonados, como los últimos sobrevivientes de un cataclismo que aún no ocurre. Que cada día, a la lista interminable de problemas se añade las despedidas, las imágenes de zapatos sobre el mosaico de Cruz Diez. La puerta de despedida de una realidad y un país que se desmorona. Que si ella tuvo que decir adiós a su historia y a su país, todos los que nos quedamos perdemos parte de nuestra identidad por cada uno que abandona.

Y es que la presión no se acaba en ninguna parte. Desde quienes te envían largos correos insistiendo en que deberías huir como puedas del país. Que es mucho mejor sufrir privaciones y riesgos en cualquier otra parte que soportar lo que ocurre en Venezuela. De quienes directamente te insultan, como alguien en mi TimeLine que insistía en que “quién no se va de Venezuela es que no tiene oportunidad o no tiene las bolas”. Del menosprecio de muchos de quienes asumen que la crítica situación del país es responsabilidad única y directa de quienes no reaccionan. Y en medio de todas esas ideas, planteamientos y acusaciones, está el día a día. El levantarte cada mañana con miedo e incertidumbre, el vivir tu vida de la mejor manera que puedes, el de asumir cierto grado de normalidad en mitad de la debacle. En no olvidar el placer de leer un libro o disfrutar de una película. De disfrutar de esos momentos simples, de cielo azul interminable, del Ávila verde y siempre hermoso, inmutable. Esa país junto a la patria, a la periferia de lo que tememos. Al límite de la lo que realmente es.

¿Es suficiente el Ávila verde y el azul del cielo? ¿Un esporádico buen momento en medio de cientos terribles? No, por supuesto que no lo es. Y que bien lo sé, a diario. Que bien lo recuerdo, en mis momentos más abrumados y duros. Pero también sé que la emigración implica construir algo más sobre mi mundo que aún no estoy preparada para asumir. O quizás, no sólo se trata de aceptar que debes hacerlo, avanzar hacia el límite. Seguir más allá de lo que creas y concibes como personal. Empezar de nuevo una historia pequeña. Ser de nuevo, una identidad real.

De manera que no, no estallo a gritos ni tampoco en improperios. Me quedo en silencio, mientras mi amiga me mira, con el rostro enrojecido desde el otro lado del océano. Conozco su historia: las noches de hambre, los días de miedo interminable. La frustración, la esperanza rota. Conozco su historia como ella conoce la mía. Ambas somos extremos de la misma idea. Tal vez por ese motivo, Me parece absurdo, irrespetuoso y sobre todo sin sentido la ola de críticas, prejuicios e incluso insultos que se están dedicando tanto a los que emigran como a quienes decidimos quedarnos. Sobre todo, porque se trata de un ataque incomprensible a quienes tomaron decisiones — las que sean — debido a su historia personal, intereses, deseos y capacidades. Criticar la decisión — y aún más, una decisión tan capital como lo es abandonar tu país de origen — por el mero hecho de no entender el motivo por el cual se toma es la demostración más evidente que aún somos una sociedad adolescente que se acostumbró a crear extremos antes de encontrar soluciones conciliadoras.

Emigrar o quedarte no te hace victima o mártir. Te hace un adulto que tomó una decisión concreta por razones personales. Una decisión basada en tus expectativas, interpretación sobre lo que ocurre en el país y posibilidades a futuro. Al resto, sólo nos queda respetarla, brindarte el mayor apoyo posible en cualquiera de los casos y si eso está por encima de tus posibilidades e incluso, no lo consideras necesario, simplemente asumir que tienes el DERECHO de construir tu futuro como mejor te parece. Me parece atroz que una buena cantidad de Venezolanos que tomaron una determinación u otra, se sientan autorizados a insultar al que lo hizo. No sólo es una grosería que demuestra nuestra limitada empatia con el otro, sino que somos incapaces de comprender los alcances de cualquiera de las dos decisiones en conflicto.

Por tanto: respete. Pienso, y me lo repito con los labios apretados, intentando contener las ganas de llorar. Respete a quien se va y a quien se queda. A quien está trabajando a lomo partido para labrarse un futuro en un país ajeno y al que decidió enfrentarse a todo lo ocurre en este país en escombros. Ambos somos víctimas de la misma situación y ambos sobrevivimos de la manera que podemos. Respete el dolor del otro y por favor, asuma el hecho que lo que está ocurriendo nos convierte a todos, los que se van con la vida en dos maletas y los que intentan mantenerse en pie a pesar de todos, en víctimas de una situación que nos desborda.

Si no tiene nada bueno que decir — sobre lo que se van o los que se quedan — entonces háganos a todos un favor: Tómese un momento para ser adulto y comprender que esta situación no es fácil para nadie. Y que los que la sufrimos sólo aspiramos básicamente a la misma idea: encontrar un poco de paz en medio de la tormenta.

— No, no es fácil y sé que para ti, tampoco lo es — respondo por fin. Lo hago en voz baja, tan cansada y rota — pero el hecho es que somos un país, tu allá padeciendo la ausencia y nosotros acá, sufriendo la realidad diaria. Somos Venezuela, lo que huyen, los que deciden que no vale la pena. Lo que piensan que sí lo vale y perseveran. Somos un país desdibujado, somos nadie y en realidad, somos una generación que esta en la brecha del colapso. Somos un grupo de Venezolanos sin identidad.

Silencio, otra vez. Hace unos días, pensaba que pertenecí a la última generación de Venezolanos que pudo aspirar a alguna cosa. La última generación que pudo independizarse de sus padres, ahorrar para comprar un automóvil, que aspiro a planes y proyectos modestos y otros más grandes en medio de la interminable transición hacia la Venezuela actual. Y me pregunto, cuanto daño nos hizo esa insistencia en estigmatizar al otro, de acusar al otro, de responsabilidad a ciegas al otro. De aprender de la ideología del rencor, que siempre hay un enemigo invisible. Que hay un chivo expiatorio a quien señalar. ¿A quien acusamos esta vez? ¿A Mendoza que se atreve a tener esperanzas? ¿Al que las perdió y actuó en consecuencia? ¿Qué ocurre con los Venezolanos en la periferia? ¿Los que no saben si continuar su camino o detenerse un poco más?

No lo sé. Hace unos meses, un amigo comentó en Twitter que la emigración, cualquiera fuera su causa, era normal. Le reclamé, muy airada, que una cosa era huir y otra tomar una decisión. Pero con el transcurrir de las semanas, llegué a la conclusión que incluso la huida más precipitada tiene algo de decisión personal, de motivación intima. Pienso en esa idea incluso luego que acabó la conversación con mi amiga, que contemplo en silencio a la ciudad verdiazul que se extiende más allá. Pienso en todos quienes se han ido, a todos los que abracé y temo no volver a ver otra vez. A los que perdí porque necesitan nuevas fronteras. A los que buscan nuevas ideas — como mi amigo Daniel, que una vez dijo que “no todos los Venezolanos huyen. Hay quienes simplemente el país no nos resulta suficiente”, una frase en la que aún pienso con frecuencia — , a los que necesitan continuar su historia en otra parte. Y de pronto, la puerta abierta hacia lo que me espera más allá de Venezuela se hace tentadora. Un símbolo de lo que espero y aspiro, no sólo un dolor que transitar. ¿Tomaré la decisión alguna vez? ¿O llegará el momento en que será inevitable? ¿Lo será por miedo o por osadia? ¿Lo será por simple trayecto intimo? No sé la respuesta a ninguna de esas preguntas. La incertidumbre sigue allí, pero quiero creer que aún se trata de una opción sobre la que puedo tener algún control. Una fantasía recurrente y quebradiza que supongo, después carecerá de valor.

Pero por ahora, continúo en Venezuela. Respeto al que tomó la decisión de continuar su camino más allá de la frontera. Y también a quien continúa su historia dentro de ella. En medio de ambas cosas, hay una idea de identidad que se mueve silenciosa, aparente. Una percepción sobre quienes somos — y como asumimos el país que padecemos — cada vez más poderosa, evidente, lineal. Una idea que me desborda y que aún, no puedo controlar.

C’est la vie.

Etiquetas:

Venezuela,

Venezuela Actual,

Venezuela en emergencia

lunes, 20 de abril de 2015

El ABC del fotógrafo curioso: Las principales equivocaciones que todo fotógrafo comete y lo que pueden enseñarte.

Una vez leí que la fotografía es un arte que sólo se aprende por ensayo y error, una idea que abarca esa concepción de la fotografía como un arte/técnica muy joven en constante crecimiento. El planteamiento además, sugiere que la fotografía no sólo es el conocimiento — y experiencia, quizás — que se adquiere a través del uso de la herramienta de trabajo, sino una visión profunda e intima sobre lo que la imagen expresa. Ambas cosas crean una reflexión sobre la imagen esencial: la fotografía es un tipo de lenguaje visual con peso propio y sobre todo, con la capacidad de expresar la personalidad, opinión y comprensión sobre lo que le rodea de su autor.

Por ese motivo, el ensayo y error fotográfico no se trata únicamente del largo y duro trayecto hacia la pericia técnica, sino una madurez conceptual que permita al fotógrafo mostrar — construir — una idea sobre su lenguaje fotográfico lo suficientemente consistente como para ser un reflejo de sí mismo. Más allá, una conclusión sobre lo que la fotografía Es como recurso estilístico y también, ese elaborado análisis sobre lo que asumimos esencial en la manera como nos comunicamos visualmente.

Aprender fotografía es entonces, un recorrido personal. Lo es tanto por la idea que se crea como la noción que se aprende. Entre ambas reflexiones sobre un tema único — la imagen, el lenguaje creativo, la percepción de la obra visual como un recurso coherente — se encuentra esa comprensión de la fotografía como la mezcla de una serie de elementos más o menos dispares. Una síntesis sobre lo que asumimos es la fotografía y lo que aprendemos a través de nuestro trayecto por la imagen. Un aprendizaje personal.

De manera que, de vez en cuando me pregunto cuales son los errores, traspiés y obstáculos que me han permitido aprender sobre la fotografía, toda esa construcción personal que me brindó la oportunidad de re formular mi visión fotográfica. ¿Cuales son las equivocaciones que me permitieron aprender a medida que maduré como creadora y sobre todo, artista visual? Las siguientes:

* Cumplir todas las reglas técnicas o la obsesión por hacer las cosas como “se supone deben hacerse”:

Se insiste con frecuencia en que las reglas de composición, exposición y compensación fotográficas son inmutables y sobre todo, deben ser obedecidas meticulosamente por cualquier fotógrafo que se precie de serlo. Y por muchos años, yo lo intenté: lo hice a pesar que la mayoría de las veces, sentí que hacerlo restringía y limitaba mi lenguaje visual, enfocaba en lo meramente técnico lo esencial de lo que deseaba expresar. Finalmente, comprendí que las diferentes reglas fotográficas son válidas sólo cuando beneficien a la imagen que se crea y sobre todo, acentúe el concepto que el fotógrafo quiere expresar. En otras palabras: las reglas fotográficas deben beneficiar la capacidad creativa del fotógrafo, no provocar su distorsión y mucho menos, afectarla.

* No cumplir — ni aprender — las reglas fotográficas: ¡No lo necesito! Soy un rebelde visual.

Pero, para romper una regla y que beneficie a la imagen — le brinde mayor profundidad conceptual, belleza y capacidad estética — primero hay que comprenderla. Y no se trata de una deliberada contradicción a lo dicho anteriormente, sino al hecho que toda regla se sustenta sobre una característica fotográfica especifica y que tiene un motivo claro para sustentarse: desde la comprensión de la regla de tercios compositivas hasta el hecho de cómo compensar las mediciones de luz para lograr una captura impecable de la imagen, toda noción fotográfica tiene un sustento técnico y en ocasiones, conceptual que permite una mejor construcción de la imagen. De manera que primero aprende y maneja las reglas fotográficas, para que romperlas te permita enriquecer tu planteamiento visual a un nivel por completo nuevo.

* Aprender fotografía: la obsesión por lo técnico y lo teórico. Si lo dice el libro debe ser cierto.

Fui autodidacta por buena parte de mi vida, de manera que por mucho tiempo, aprendí fotografía a través de libros y después tutoriales y consejos bien intencionados de fotógrafos de mayor experiencia. Al principio, fue toda una revelación aprender y sobre la técnica y arte fotográfica a través de toda una serie de textos y visiones mucho más experimentadas que la mía, pero con el transcurrir del tiempo, ese aprendizaje se transformó en una poco conveniente dependencia sobre los recursos disponibles al momento de aprender. Y es que la fotografía, siendo como es una combinación de la herramienta mecánica y la expresión conceptual, se aprender con la práctica y sobre todo, a través de la experiencia personal, distinta para cada quien y de inestimable valor al momento de comprender lo que creemos debe ser nuestro trabajo fotográfico. Y es que aprender fotografía es una combinación de entusiasmo, conocimientos, sensibilidad artística y experiencia diaria. Una recorrido coherente, constructivo, valioso y sobre todo, elemental sobre la forma como creas y las razones por las cuales lo haces.

* No aprender fotografía de manera metódica: Se aprende de los errores (A pesar de que los sigo cometiendo una y otra vez)

No obstante, la fotografía es un arte y técnica que se sostiene sobre su propia historia, conocimientos técnicos y teorías conceptuales fundamentales. Y aprenderlas, enriquecerá tu capacidad fotográfica y sobre todo, tu manera de expresarte. En otras palabras: aprende a tu ritmo, de la manera que quieras, pero nunca olvides que eventualmente necesitarás la comprensión y empatía de fotógrafos más experimentados que tu y sobre todo, calificados para no sólo enseñarte sino ayudarte a crecer como artista visual. Aprender fotografía, sin duda, es un camino personal, pero también un recorrido ordenado sobre conocimientos básicos que te permitan construir un planteamiento teórico y conceptual lo suficientemente sólido para expresar tus ideas.

* Tomarte muy en serio la fotografía: The Photo Nazi.

Por años, fotografíe a diario y con un método férreo que terminó convirtiendo mi necesidad de fotografiar en una especie de obligación ineludible. Y es que estaba tan decidida a aprender a fotografiar — y brindarle un cierto sentido a esa obsesión por las imágenes — que comencé a hacerlo como una especie de plan metódico que lo hizo un proceso lento, trabajoso, angustioso y la mayoría de las veces tedioso. Por último, me obligué a replantearme los motivos por los cuales fotografiaba ¿Lo hacia por complacer mi necesidad de crear? ¿Por construir un lenguaje fotográfico personal? ¿Por lograr una expresión fotográfica coherente? La respuesta fue afirmativa todas las veces, pero no incluía la razón esencial que me hacia tomar la cámara y mirar a mi alrededor: fotografiaba por amor. Por esa curiosidad innata y profunda de comprender el mundo a través de las imágenes, de conservar y reconstruir momentos visuales esenciales a través de toda una estructura personal. ¿Necesitaba ejercer tanta presión sobre mi aprendizaje fotográfico? ¿Necesitaba sofocar mi lenguaje fotográfico a través de toda una serie de reglas y obligaciones auto impuestas? Decidí que no: en adelante, me deje llevar por el mero gusto de fotografiar. De tomar la cámara y captar las imágenes que prefería, no las que se suponía debía captar. De inmediato, me sentí mucho más aliviada y conectada con mi trabajo fotográfico. Y es que fotografiar se basa en una noción artística, por lo que convertirla en una idea meramente pedagógica — sin rasgo de emoción, sensibilidad o un ingrediente personal — puede resultar tanto abrumador como perjudicial.

* Tomarte muy poco en serio la fotografía: Fotografiar es sólo levantar la cámara ¿O no?

La fotografía merece amor, dedicación, esfuerzo y perseverancia. Un arte que se perfecciona a medida que maduras, construyes una idea fotográfica coherentes, asumes el valor que tiene como método de expresión formal y artístico de tus ideas. Fotografiar no se trata de acumular una cantidad ingente de equipos ni mucho menos, creer que sólo teniéndolo serás fotógrafo. Tampoco te hace fotógrafo llamarte como tal, mostrar una bella página web o tener cientos de imágenes bonitas pero carentes de cualquier profundidad conceptual. Fotografiar es un arte, es una idea profunda y significativa. Fotografiar es el arte de mirar, asumir el mundo a través de códigos propios, de enaltecer su poder creativo como una perspectiva única y esencial de lo que creemos es nuestra visión de lo que nos rodeas. Así que sí, tomate en serio la fotografía: ámala, sustenta tus creaciones artísticas en conocimiento, esfuerzo y aprendizaje. Respeta el privilegio de levantar la cámara y construir un lenguaje personal a través de la imagen.

* Que el sol sea tu maestro: ¡Es la luz estúpido!

Muchos fotógrafos se esfuerzan en aprender iluminación fotográfica sin aprender una idea básica: La luz natural es la esencial de cualquier esquema de iluminación. Me refiero a que iluminar es el arte de imitar por medio de herramientas mecánicas los diferentes efectos que produce la luz solar. Desde la manera de iluminar rostros hasta la forma de acentuar la belleza de escenarios, la luz solar tiene un comportamiento único y embellecedor, que los fotógrafos de todas las épocas han intentado copiar, con mayor o menos exactitud. Y esa correlación entre la luz natural y la artificial, lo que hace que iluminar sea una labor de observación, una natural comprensión del espacio y sobre todo, los efectos que la luz tiene sobre lo que nos rodea.

* Creer que Iluminar correctamente es obra de la casualidad: ¡Sólo necesito esperar el rayo de luz correcto!

A la hora de comprender la iluminación fotográfica, es imprescindible asumir que a pesar que la luz natural es el esquema sobre el cual se basa toda percepción sobre la luz en fotografía , también es imprescindible analizar como la luz actúa, la forma como podemos imitar sus efectos y sobre todo, analizar sus elementos y propiedades de manera correcta. En otras palabras: iluminar es un acto de enorme paciencia, sensibilidad y conocimiento. La luz es sin duda la diferencia en una gran fotografía y otra corriente. No sólo le brinda carácter y belleza a los escenarios, sino que por si misma, construye una tensión visual invaluable e insustituible. Así que no todo en la iluminación fotográfica se trata de reflexionar sobre el comportamiento del sol o sólo fotografiar según lo que el sol te permita. Es un buen inicio y de hecho, todo fotógrafo debería comenzar justo por ese principio antes de continuar. No obstante, la iluminación fotográfica es mucho más que eso: es el arte de construir ideas visuales usando a la luz como principal protagonista.

* Copiar todo lo que puedas (Y siempre que puedas)

Uno de mis profesores de fotografía favoritos, suele decir que todo fotógrafo comienza copiando, lo cual es cierto. Intentamos tomar fotografías como lo hacen nuestros referentes favoritos, imitando de manera espontánea o deliberada lo que vemos en sus imágenes o propuestas. No obstante, copiar conlleva un riesgo latente: puede suprimir tu identidad de las fotografías y llevarte por un único camino fotográfico, que poco o nada tendrá que ver con un lenguaje fotográfico consistente. Y es que copiar puede ayudarte a comprender tu manera de fotografiar, cuando debes decidir hasta que punto te apoyas en la mirada de un referente para acentuar la tuya pero también, dañar irremediablemente tu manera de construir un idioma propio, sin contaminación de una comprensión ajena sobre la belleza y la construcción de las imágenes.

* Creer que copiar es el mayor pecado fotográfico:

Lo es, si afecta tu lenguaje fotográfico. No lo es, si te permite encontrar tu camino y crecer como creador visual. De manera que, puedes copiar en tanto te permita recorrer un camino que te lleve a algún lugar por completo nuevo, que te haga asumir riesgos y te permita crecer como artista visual.

* Repetir una y otra vez la misma visión fotográfica:

Encontrar un estilo propio es una de las cosas más complicadas de lograr para cualquier fotógrafo y la mayoría, una vez que lo logra, le preocupa innovar por el mismo hecho de perder esa identidad fotográfica que tanto esfuerzo le llevó obtener. No obstante, repetirte constantemente — utilizar los mismos elementos, no añadir nada novedoso ni profundizar en tu lenguaje visual — sólo hará que tu percepción sobre la fotografía se vuelva monótona y sobre todo, sin verdadera consistencia. Y es que fotografiar es el arte de explorar desde todas las perspectivas posibles tu propia noción sobre el concepto artístico y visual. Hazlo todas las veces que lo necesites: renueva lo que miras, crece, asume tu madurez visual.

* Hacer de todo siempre:

Hubo una época en donde decidí que debía tomar todo tipo de fotografías, porque limitarme a los retratos estaba restringiendo mi lenguaje visual. Lo hice: al principio fue una divertida y enriquecedora vuelta de tuerca a mi forma de comprender la fotografía, pero me obligué a continuar fotografiando cualquier tema, género e idea sólo por el hecho de hacerlo, me encontré por completo desconectada de la idea fotográfica que deseaba plasmar. De manera que experimenta, pero hazlo asumiendo el riesgo y el valor que tiene el riesgo en tu creación fotográfica y no por mera obligación de hacerlo.

* Una buena cámara — más costosa o con tecnología de punta — es imprescindible:

La primera vez que alguien se interesó en una de mis fotografías, tenía doce años. Era un retrato de una anciana en un parque de la ciudad y al editor de un periódico local le pareció una bella imagen para engalanar un artículo de opinión, así que me la compró. Fue un momento que no olvidé en adelante: porque la fotografía no sólo había sido tomada por una cámara muy sencilla sino que había sido fruto de una enorme paciencia y de aguardar un buen momento fotográfico. Eso me enseñó un par de cosas: la fotografía es una comprensión sustancial y personal sobre la imagen y sobre todo, la herramienta que sostienes sólo es eso, una herramienta. Lo verdaderamente valioso en una imagen es la visión de su autor.

Así que siempre, privilegia tu visión fotográfica sobre la cámara que sostienes. La fotografía es un arte y por tanto, lo más valioso en ella es tu capacidad para mirar.

* La cámara no es tan importante: por lo tanto no necesito cuidarla o preocuparme que funcione de manera óptima:

De jovencita, era muy descuidada con mi equipo fotográfico. Durante años, descuidé cuerpos y óptica y cometí todo tipo errores de limpieza y uso por mero descuido. Hasta que en una oportunidad, uno de mis lentes más queridos resbaló y cayó al suelo. Perder una de mis herramientas creativas más preciadas, puso las cosas en perspectivas y comprendí que el equipo fotográfico merece un mínimo de cuidado para tener un funcionamiento óptimo. Recuerda, la fotografía es un arte y la cámara la herramienta que utilizas para crear. De la misma manera que un pintor cuida con mimo sus pinceles, preocúpate porque tu equipo fotográficos se encuentre siempre en el mejor estado posible.

* Observa, siempre observa: la realidad siempre tendrá la razón.

He escuchado fotógrafos admitir ufanos que jamás modifican lo que ven a través del visor, porque fotografiar de verdad — lo que sea que eso signifique — implica que la toma fotográfica sea una copia fidedigna de la realidad. Yo no lo hago: fotografío lo que sueño, lo que aspiro, lo que imagino. Tomo decisiones artísticas siempre que puedo, incluso cuando parecieran contradecir lo esencial de la imagen que capto, incluso hacerla parecer irreal. Y es que fotografiar es una ventana abierta a tu mundo interior, así que disfruta de ella.

* Mira, mira, mira: Todo lo interpretativo y subjetivo es válido en cualquier ámbito fotográfico.

Si y no. Hace unos años, tomé clases de fotoperiodismo con el tres veces ganador del Wordpress Photo Walter Astrada. No tenía mucha idea sobre la imagen documental, pero tenía muchos deseos de aprender. La primera asignación de clases fue tomar sesenta fotografías consecuentivas de un tema en específico que contaran una historia. Y decidí que la mejor manera de hacerlo era seguir a todas partes a la persona a quien había escogido para crear una historia fotográfica. Imaginé escenas, opiniones y de hecho, cree escenarios en una especie de puesta en escena de la realidad. ¿El resultado? además de un vergonzoso sermón de Astrada, la frase que nunca olvidé y que me permitió comprender algo esencial sobre la fotografía: “Toda fotografía es subjetiva en esencia pero cuando el documento fotográfico muestre la realidad, esas decisiones subjetivas deben sustentarla, no contradecirla o carecerá de valor”. De manera que sí, toda fotografía es subjetiva pero también recuerda, que depende también de la intención de lo que deseas mostrar. O como deseas mostrarlo.

* El lenguaje fotográfico no es tan importante: si a mi me gusta mi fotografía es suficiente.

Por supuesto, es imprescindible que la imagen que captas satisfaga las intenciones que tenías al tomarla, pero eso no quiere decir que sustente un tipo de lenguaje fotográfico concreto. La coherencia en el planteamiento visual, tiene un relación fundamental con una profundidad en el análisis de la idea, una forma de construirla que permita sustentar el tema que deseas expresar o mejor dicho, la forma como sostienes tu opinión artistica o visual. Así que una fotografía puede ser hermosa y gustarle a mucha gente, pero no sustentar ninguna reflexión fotográfica en particular.

* Me preocupa que muy poca gente entiende o le gusta mis fotografías:

Durante más de dos décadas, mi trabajo de autorretratos me ha traído todo tipo críticas, burlas e incluso insultos. Y es que para mucha gente, el autorretrato es una muestra de vanidad, una grosera visión ególatra sobre la imagen con poco significado artístico. A pesar de eso, no he dejado de construir mi lenguaje visual a través del género y con el transcurrir del tiempo he comprendido, que analizar mi imagen a través de la fotografía me brindó la oportunidad inestimable de asumir mi identidad como una expresión artística e incluso, una noción creativa por derecho propio.

Así que fotografía lo que consideres expresa mejor tu opinión, ideas o reflexiones. En otras palabras, muestra lo mejor de tu mundo interior en imágenes.

Así que, sin duda, la fotografía se aprender a través de los errores. Tropezando una y otra vez con ideas hasta lograr construir una nueva a partir de la experiencia. Una manera de crear y construir una visión profunda sobre nuestra perspectiva artística sobre el mundo y lo que es aún más importante, de nuestra forma de crear.

domingo, 19 de abril de 2015

El parpadeo de la mariposa y otras historias de brujería.

Cuando nació mi prima Gaby, no me gustó. Pero no me gustó para nada. Era arrugada, fea, gordita y con los ojos hinchados. Pero menos me gustó porque todos los miembros de mi familia parecieron enloquecer cuando tia M. y Tio C. se presentaron a la casa, llevando aquel bultito rosa entre los brazos. Hubo llanto, celebración, palmas extendidas hacia el cielo para agradecer su nacimiento. En cambio, yo me quedé de pie en un rincón, enfurruñada y furiosa. No se me olvidaban las palabras que mi prima M. me había dicho un rato antes que los tíos llegaran.

- Ya verás. Nadie te querrá ahora - se mofó - N a d i e. ¿Quién querría una niña como tu si acaba de nacer la bebé más bella del mundo?

Me enfurecí, la grité. Ella siguió riendo.

- Oye, ¿No lo sabes? Las familias olvidan a las niñitas fastidiosas cuando llega otra.

Ante aquello, me le abalancé encima y le tiré de sus lustrosos rizos. Y así nos encontró mi abuela, chillando y pateando cuando llegó para pedirnos ordenaráramos nuestras habitaciones.

- ¡Basta de gritos! - nos reprendió - ordenen sus cosas y vayan a recibir a la bebita.

M. me dedicó una mirada significativa y salió muy digna, poniendo los ojos en blanco. Yo permanecí de pie, con los puños apretados contra las caderas, furiosa y ofendida. Mi abuela me dedicó una de sus miradas perspiscaces.

- ¿Que bicho te pico?

- El bicho de las niñitas.

Corrí antes de explicarle nada. Me encerré en mi cuarto dando un portazo. De manera que ahora me ordenaban arreglar mi cuarto por ella, me dije enfurecida. Por una niña que nunca había visto y que al parecer, traía a todos de cabeza. Y que querrán más que tu, dijo una vocecita petulante en mi cabeza, muy parecida a la de mi prima. La querrán y la mimaran. ¿Quién querría una niña que ya conoce por una nuevecita y bella?

Resultó que Gaby no era tan linda. Y eso me reconfortó. Pero aún así, seguía siendo la niña más pequeña de la casa y sí, eso había enloquecido a toda la familia. Los tios se quedarían unos días en casa de mi abuela, antes de seguir el viaje a su ciudad y cada persona de la casa parecía encantado con la idea de ocuparse de aquel bultito rosa que no hacia otra cosa que comer y dar alaridos. O eso pensé, enfurecida y ofendida, cuando tia E. me dijo que cocinaría una riquísima fuente de galletas de vainilla rosa "para celebrar a la más pequeña de la familia".

- La más pequeña de la familia, soy yo - murmuré con los dientes apretados. Tia me dedicó una mirada enfadada por encima del mesón de la cocina.

- Tienes casi diez años. Ya no eres una bebé. Y tu primita si lo es. Deberías estar feliz de celebrar su nacimiento.

Pero no lo estaba. De hecho, procuré no encontrarme en ninguno de las interminables sucesiones desayunos, almuerzos y cenas que no parecían tener otro objetivo que seguir celebrando la llegada de Gaby, la bebé rosa. Todo el mundo reía, chocaba copa, deseaba cosas hermosas para la niña, le llevaba obsequios. Yo me limitaba a estar por allí, de un lado a otro, tomando sorbos de chocolate, hablando sin que nadie me escuchara y formando berrinches que no importaban. Flor opino que todo eso era muy triste.

- ¿Te ignoran? - preguntó escandalizada.

- Más o menos - en realidad, eso no era del todo verdad. Abuela, tia e incluso la detestable prima M. habían tratado durante toda la semana que me uniera a las celebraciones. Pero la invitación terminaba conmigo corriendo a todo lo que me daban las piernas a mi habitación. Y ya podían tocar hasta cansarse las puertas, llamarme entre risitas y después, francamente disgustados. ¡No me importa! No quiero saber nada de la niñita y toda la alegría que provoca.

- Eso es terrible y muy grosero - opinó Flor, que invariablemente me apoyaría incluso en aquella oportunidad que sabía, estaba exagerando un poco - bueno...si quieres, puedes venir a casa. Cuando se les pase la alegría con Gaby...te vuelves a la tuya.

Eso parecía una buena solución. La mastiqué durante todo el camino de regreso a casa, caminando con paso rápido junto a Jacinta, la señora que solía ayudar a mi abuela en casa. Ella me dedicó algunas miradas preocupadas, sin duda desconcertada por mi silencio enfurruñado.

- ¿Y que es lo que te pasa?

- Todos me odian Jacinta - declaré muy digna y dolorida - porque quieren a Gaby. Eso pasa.

Jacinta no dijo nada. Se atusó su abundante cabello canoso detrás del turbante de tela que le despejaba la frente y siguió caminando. Pero noté que tenía las mejillas tensas, como si contuviera las ganas de reirse de mi. Ah bueno, sólo eso me faltaba, me dije muy angustiada.

- No es de risa.

- ¿No estás exagerando?

- No.

- ¿Qué te hace pensar que no te quieren?

- Prima M. dice que la gente deja de querer a las niñitas de la casa cuando llega otra - expliqué abrumada - que...bueno, la nueva niña ocupa su lugar.

Jacinta suspiró y supe que tenía algo que decir. De manera que esperé, muy impaciente por saber que podría ser. Pero ella siguió caminando, con su montón de collares de roca haciendo ruiditos y golpeando fuerte el pavimento con sus zandalias. Era una mujer muy bella, con una piel oscura tersa como la seda y grandes ojos castaños. También era muy sabia. Después de mi abuela, Jacinta era la persona más inteligente del mundo o a mi me lo parecía. Siempre sabía que decir o que hacer. Era una especie de Don en ella, como sus amplias caderas de matrona y su talento para bailar.

- O sea que, sólo hay espacio para una niñita en el corazón de la casa - preguntó. Me encogí de hombros.

- Puede ser. Nadie me mira ni me presta atención desde que Gaby nació.

- ¿No será por qué Gaby es chiquitina?

- Yo también soy chiquita.

- Tu no eres chiquita. Ya casi tienes edad para ser una bruja.

Me dedicó una mirada resplandeciente. La miré boquiabierta. Jacinta no era bruja pero podría serlo. Y de hecho, pensaba que quizás lo era, aunque no llevara el cabello trenzado y le diera flojera copiar cosas en su libro de las Sombras. Pero Jacinta era muy sabia. ¡Vaya que lo era! Una sabiduría de viento de mar, de olor a fogones, de brazos cálidos. De saber cuando iba a llover o cuando haría un sol muy bello. Cuando te dolía el corazón por razones bonitas o cuando era hermoso reír. A veces tenía la impresión que Jacinta lo sabía todo. Y lo que no, lo imaginaba en su maravillosa cabeza coronada de apretados rizos. Era como si fuera tan grande como el mundo. Tan valiente y fuerte como nadie más que conocía.

- Pero..¿entonces que quiere decir eso? ¿Que nadie me va a cuidar más? - pregunté ansiosa. Jacinta soltó un suspiro.

- Como bruja, ya te toca cuidar mi amor.

- ¿Quién dice?

- Lo dice mi corazón, niñita loca - me dijo. Soltó una carcajada - y si no me crees, preguntaselo a Misia Celia. Ya vas a ver chica, que te va a decir.

Siguió caminando muy oronda, meneando las caderas. Me apresuré a seguirla.

- Se lo voy a preguntar.

- Hazlo. Y después te me vienes para la cocina y me dices que te dijo.

Así mismito lo hice. Nada más llegar a la casa, arrojé al suelo al morral y corrí por la casa, llamando a gritos a la abuela. La encontré en su cuarto. Estaba sentada en su silla favorita, escuchando la música de Simón Diaz que tanto le gustaba, muy bajito. Las ventanas abiertas, la luz del Ávila entrando por las ventanas abiertas. Y para variar, tenía aquel irritante bulto rosado en brazos. Otra vez.

Una vez, me había dicho que tio C. había sido un niño muy enfermito de bebé. Que siempre solía colicos y dolores y ella lo cargaba a toda hora para calmarlo de sus angustias. Me pregunté si Gaby le recordaba eso. O se trataba simplemente que le encantaba cargar a aquella niña cachetona y arrugada contra el pecho. Lo hacia con mucha delicadeza: un brazo rodeando el cuerpecito, la cabeza apoyada en el hombro contrario. La bebé dormía con la boca entreabierta, al parecer tan cómoda que resultaba incluso tierna. Pero no me dejé convencer. Me quedé de pie junto a la puerta, furiosa y ofendida. Ella me miró sobre sus anteojos de lectura.

- ¿Qué pasa mi niña?

- ¿La quieres más a ella?

Se lo solté así, sin disimulo. Me temblaban las manos de miedo por lo que pudiera contestarme. Mi abuela - la vieja, la sabia - sólo decía la verdad. Y si realmente era eso...Sí realmente...Aguardé, con la boca seca. La abuela siguió mirándome, con Gaby dormida entre los brazos.

- Las quiero a ambas. Tanto y tan fuerte que en ocasiones quiero gritar y reir al mismo tiempo. Quiero bailar como baila Jacinta. Apretarme la cara con las manos y llorar. Es un amor enorme - me explicó. Lo dijo con toda sencillez pero sus palabras me sacudieron. Me dejaron sin aliento. Porque eran palabras bellas. Un torrente de palabras que me consolaron y me acariciaron las mejillas como manos invisibles.

- Pero todos la miran a ella. Todos... - miré a Gaby, que ahora levantaba los puñitos en sueños - todos las quieren.

- Todos la amamos y celebramos que haya nacido, claro - dijo la abuela - una nueva generación. Una nueva vida para la familia. Esta viva y ahora, gracias a ella, también lo estaré yo por mucho tiempo. Mi madre que ya murió y todas las mujeres y hombres de la familia. Ella es otra historia pero que a la vez es nuestra historia. Eso es para celebrar.

Parpadeé. Ni en mil años, podría haber visto las cosas de esa forma. Sentí una calidez extraña, recorriendome la espalda. Una sensación dulcísima que no entendí de inmediato pero que después tuve la sensación formaba parte de mi espiritu y mi mente, desde mucho tiempo atrás. O quizás me lo imaginaba, me dije. Quizás me estaba imaginando esa alegría...esa...

- Cada vez que nace un bebé es esperanza - dijo entonces la abuela - la vida empieza de nuevo. El ciclo se hace nuevo y extraordinario. Y es el bebé y somos todos. Y es cada día y cada noche. Y todas las historias. En brujería, lo llamamos el eterno retorno.

- ¿Y eso por qué? - me acerqué un pasito a donde estaba sentada - ¿Como es que...?

- Todo vuelve, todo renace, todo despierta. Siempre hay un amanecer que soñar. Un día que esperar, un mundo que disfrutar. Siempre hay un nuevo mundo que construir. Para las brujas un bebé es el simbolo del infinito, del Siempre, del amor, de las emociones poderosas, de las grandes batallas y tristezas. Hace muchos siglos, cuando bebé nacia, la bruja de la aldea lo levantaba en brazos. Lo mostraba a la luna y entonces cantaba. Una canción compuesta para el bebé. Una canción que era suya y solo suya. Le llenaban las muñecas de tiras de platas, de pequeños hojas de pino. Y La Luna sonreía o eso decían, mirando al nuevo bebé. A la nueva historia que comenzaba a escribirse.

Abuela suspiró. Se puso a Gaby sobre el hombro. La abrazó. Después me dedicó una mirada larga, cálida. Antigua. Una mirada más vieja que ella misma. Luego sonrío.

- Cada nacimiento es un portento. Cada día es para agradecer. La vida, mi amor, es una constante celebración.

Reí, aunque no sabía por qué. Quizás porque su voz fue tan dulce que no tuvo que decirme que me quería, porque sabía que lo hacia. Porque Gaby ya no me parecía tan fea - bueno, quizás un poquito -, porque de pronto, tuve la sensación que el amor era algo inmenso, sin nombre. Interminables lineas cruzando el mundo, creando algo más. Más allá de las luna y las estrellas, pensé. Más allá de mi misma.

***

Esa noche, mientras todos cenaban, entré a la habitación de los tios. Gaby dormía en su cuna, con los bracitos y piernitas abiertos. Una bebé de mejillas sonrojadas y una pelusa castaña cubriendole la cabeza redonda. La miré entre las barras de la cuna. Extendí la mano para rozar uno de sus diminutos deditos. Tan cálido, tan dulce. Tan vivo.

- Tu no me conoces - le dije - o bueno, sí. Alguien me debe haber nombrado ya. Soy Agla, y seré tu prima mayor. O ya lo soy.

Gaby siguió durmiendo. Agitó un pie chiquito. Esperé, en la oscuridad.

- Te voy a querer siempre. Porque eres mi historia. Y yo, soy la tuya - continué en un susurro - en unos años, tu me contarás como ves el mundo y yo te lo contaré a ti. Jugaremos las dos, con mis muñecas y las tuyas. Y después hablaremos. Te diré como se llaman las estrellas. No dejaré que te caigas en el jardin y te daré los libros que te dicen no puedes leer. Seré quien te cuide. Tu también me cuidarás a mi.

Esperé. Gaby siguió durmiendo, plácida en su sueño de bebé. Eterna en mi amor y en el de toda la familia. Y de pronto, lo comprendí: lo de la familia, lo de las cosas que se unen, lo que el tiempo entrecruza. Lo que las palabras curan y cuidan. Las lágrimas me escocieron en los ojos y me los sequé con el dorso de la mano.

- Ya sabes Gaby, tu eres mia. Yo soy tuya. Y esta familia, es mi casa y tu casa también.

Sonreí. La bebé en la cuna no lo hizo, pero imaginé, que allá en sus sueños de flores y campos radiantes, lo hizo también.

***

Cuando Jacinta entró en la cocina, me encontró inclinada sobre el cochecito de Gaby, que hacia gorgoritos y subia los puñitos mientras yo la miraba embelesada. Me aparté un poco, avergonzada, mientras Jacinta me pasaba por el lado como una ráfaga de color.

- ¿Le preguntaste a tu abuela? - me preguntó entonces. Me encogí de hombros. Gaby soltó un suspirito de bebé, como si se riera de una broma secreta. Solo suya y mía. Quizás era así.

- Sí.

- ¿Y que te dijo?

- Que caben más niñitas en su corazón.

Reímos juntas. Jacinta sacudió la cabeza, el turbante de tela bamboleándose de un lado a otro. El brillo del jardín reflejandose en sus ojos.

- ¿Y en el tuyo cabe una primita más?

Miré a Gaby, de nuevo dormida. Toda rosa y ternura. Toda belleza y delicadeza. Toda esperanza. Sentí que una magia muy vieja y sin nombre me subía a la garganta.

- Sí - dije entonces - hay lugar para ella. Y para todas las que seremos familia. Aquí, en casa.

Sonreí. Jacinta también. En el silencio dulce del sueño de un bebé, una puerta abierta a una historia nueva que comenzaba a contarse. Una de tantas historias, para recordar, para crear, para soñar.

C'est la vie.

sábado, 18 de abril de 2015

Destellos de intima belleza y otras historias de brujería.

A los seis años, descubrí que los vecinos llamaban a la casa de mi abuela "El solar de la bruja". No lo hacian con mala intención o al menos eso afirmaban, pero a mi me sorprendió el pomposo titulo. Por supuesto que, no era un secreto para nadie que mi abuela era una bruja o que afirmaba serlo, pero a pesar de eso, la idea provocaba cierta inquietud en nuestra calle. O eso me pareció cuando Juan, que vivía en la casa de la esquina, me dijo que su madre le tenía prohibido visitarnos.

- Dice que uno nunca sabe que va a encontrar en el "solar de la bruja" - me explicó con tono conspirador.

- ¿El solar de la bruja?

- Así le llama mi mamá a tu casa.

- ¿Por qué?

Juan siguió masticando el pedacito de chocolate que había compartido con él, imagino que tratando de recordar por qué su madre había nombrado así la casa de mi abuela. Cuando no lo recordó, se encogió de hombros y se lamió el dedo pulgar, manchado de cacao fresco.

- No sé, pero ella dice que es una casa...rara.

- No lo es.

- Lo dices porque vives allí - insistió Juan - Mi mamá dice que las brujas guardan cosas misteriosas en su jardín y que pueden pasar cosas raras donde menos te imaginas.