domingo, 30 de noviembre de 2014

El libro de los espejos y otras sonrisas misteriosas. Historias de Brujería.

La primera vez que cosí sobre el edredón familiar, me herí los dedos con la aguja. Me sobresalté, me llevé las yemas a los labios. Lo intenté de nuevo, con los dedos apretados sobre la pequeña aguja de metal con fuerza. No resultó sencillo, deslizarla por la lana curtida, sorteando los pequeños nudos e hilos retorcidos que se extendían a todas direcciones. Más de una vez, el pequeño cuadrado de tela roja que intentaba coser pareció deshilacharse, abrirse en su centro entre hilos desordenados. Me detuve. Saqué la aguja. Lo intenté otra vez. Finalmente, logré rodear mi trozo de tela con una serie de puntadas desordenadas. No tenía idea si lo estaba haciendo bien o mal, o si mi abuela esperaba que fuera algo más que el zurcido torpe que se extendía por la tela como una cicatriz extraña y zigzagueante. Se lo mostré avergonzada. Ella río a carcajadas.

- Se ve hermoso. No te preocupes.

Miré el pequeño cuadrado de radiante tela roja. Tenía un aspecto desigual, con los bordes desilachados y el hilo anudado de manera muy poco elegante en las esquinas. La palabra "hermoso" no parecía describir en absoluto mi primer intento en la costura. Pero me alivió que mi abuela no pareciera importarle que no tuviera especial habilidad para coser: en realidad, tuve la impresión la alegraba el solo hecho que hubiese cosido el pedazo de seda roja a la extraña reliquia familiar. No entendí muy bien por qué. Acaricié con cuidado la enorme pieza de tela acolchada, que tenía un curioso vegetal. Después sabría que alguna bruja de la familia había cosido su parte del edredón con hojas de albahaca y romero, para saludar a la prosperidad del futuro.

- Ahora, vamos a coser tu nombre. Así todas las mujeres que cosan después el edredón, sepa que tu también lo hiciste.

Me mostró como usar la aguja curva con el hilo grueso y muy fuerte. En sus dedos, lo que me había parecido un largo y desordenado proceso, fluía con una delicadeza asombrosa. Puntada a puntada, mi nombre apareció ribeteado con hilos de plata bajo el cuadrado carmesí. Me asombró leerlo allí, en medio del mar de pequeños trozos de telas tan distintos entre sí. De las decenas de nombres que llenaban cada lugar y esquina de la tela. Pasé la yema de los dedos sobre cada uno, percibiendo las cuentas, los hilos bordados, las pequeñas particularidades de cada pequeño trozo de tela que alguna mujer de mi familia había cosido al edredón. Ahora el mio se encontraba allí, como parte de una historia extraña y vistosa, que parecía completarse a trozos que no encajaban en ningún lugar pero eran necesarios para crear otra cosa. Un paisaje de tela multicolor y espléndido que me hizo sonreír. Era como si la historia familiar estuviera plasmada allí, entre los hilos, los bordados, la primorosa labor de pasamaneria que alguna pariente desconocida había llegado a cabo entre las ondulaciones de la tela. Una historia diminuta, anónima que me pregunté si descubriría alguna vez.

-¿Quién comenzó a coser el Edredón familiar? - pregunté. Mi abuela lo dobló con cuidado, estirandolo con la palma de las manos. Cuadro a cuadro. Cada vez que la tela se sacudía en el aire, el curioso olor vegetal parecía flotar en el aire caliente de la tarde que entraba por la ventana, ilumuinado por la luz del sol.

- Lo hizo María, la primera mujer de nuestra familia que llegó a America - me explicó. Con cuidado, revisó los bordes del edredón. En ocasiones se deshilachaban o la tela se caía en pequeños pedazos, de tan vieja que estaba. Entonces abuela se lo ponía sobre las rodillas para coserlo: lo hacia con una delicadeza cariñosa que siempre me asombraba. Diminutas puntadas casi invisibles que lograban devolver a la colcha su precioso aspecto habitual - quería recordar de donde venía y celebrar su esperanza sobre lo que le esperaba en las décadas que vendrían después.

Conocía la historia de Maria. Había abandonado junto a su madre y sus dos hijas su diminuto pueblito de Italia para llegar a Venezuela durante las primeras décadas del siglo XX. Había huido de la Gran Guerra, su reciente viudez y quizás a la tristeza, para llegar a un país exótico, extraordinario y recién nacido. Y había traído con ella la herencia de sus mayores, la esperanza de confiar y crecer en esta Tierra Nueva y sobre todo, de construir con esfuerzo y con tesón una nueva vida. Me la imaginé, a solas en su pequeña casa solitaria del pueblo de Villa de Cura donde había vivido tantos años, cosiendo aquella colcha humilde, en la oscuridad de las noches cálidas del verano eterno, quizás soñando con las generaciones que esperaban por ella en el futuro. Las puntadas en los dedos ya no me dolíeron tanto, viéndola con los ojos de mi mente así.

- ¿Y como fue que...llegó a nosotras? - miré fascinada como mi abuela envolvía el edredón en hojas de papel y después lo guardaba con enorme delicadeza en una caja de madera que siempre conservaba en su habitación. Mi abuela río en voz baja.

- Lo dices como si te sorprendiera - bromeó. Sabía a que se refería. Nuestra casa estaba llena de todo tipo de objetos curiosos y singulares. Traídos, heredados, encontrados, guardados, por generaciones enteras de mujeres que les consideraban tesoros, simbolos o simplemente, le tenían afecto. Pero la colcha de retazos era algo más. Mucho más significativo que una extraña máscara de madera que nadie sabía como había llevado a casa y que resultó pertenecer a una vieja obra de teatro que nadie recordaba. La colcha rebosaba de historia, de ideas, de pensamientos, de recuerdos, de escenas. Era como si cada mujer de nuestra familia hubiese dejado una huella en la tela, una palabra misteriosa entre la tela - llegó a nosotras porque de alguna manera, la historia de Maria es la nuestra, es la que compartimos por años, alegrías y dolores. La recibí de las viejas tías del pueblo. Y lo recuperé para asegurarme que esa visión de María sobre el futuro - siempre en renacimiento, siempre en descubrimiento - no se perdiera nunca. Ella llegó a nuestra vida, como una lección que cada una de nuestras intenciones y decisiones, prevalecen a través del tiempo y la distancia. Somos quienes decidimos ser.

- ¿Todo eso lo dice una colcha? - dije sin poderme contener, aunque me habría gustado hacerlo. Y es que a mis jóvenes diez años, una colcha era una colcha. Incluso la nuestra, que tenía decenas de retazos de tela cosidos a lo largo y ancho de su extensión, con nombres, símbolos e incluso pequeñas escenas que muchas mujeres de mi familia habían cosido a mano durante años. Me pareció ofensiva mi incredulidad, pero también muy sincera. Pero mi abuela no se molestó. Sonrío, a su manera misteriosa y casi traviesa.

- Cada objeto al que brindamos poder, dice todo lo que querramos diga sobre nosotros - me explicó - en Brujería, los recuerdos se celebran con pequeñas herencias que se transmiten de generación en generación. Objetos únicos que transmiten un mensaje hacia el futuro: te imaginamos, te regalamos nuestra historia. María decidió coser el primer retazo de tela en esta colcha, pensando en que su hija lo haría también, en que cada pequeña puntada de hilo y tela con la que decoraría sería una visión de lo que añoraba heredar. Porque se hereda el conocimiento, mi niña querida. Se hereda lo que soñamos y que creemos. Se hereda las pequeñas nociones sobre lo que creemos y lo que asumimos es el mundo. Y quien lo recibe, lo reescribe a su manera, lo recontruye. Crea algo por completo nuevo.

Yo había cosido un retazo de seda rojo. Lo había tomado de mi disfraz de fin de curso en la Escuela. Me había disfrazado, contra la severa opinión de mi madre y con la alegre complacencia de mi abuela, de Super mujer. Un traje rojo que había encontrado en algún rincón de la casa, al que había añadido collares, cinturones y una capa de tela verde carcomida que mi abuela usaba para cubrir una de las mesas de madera de su cuarto. Era un atuendo sin sentido, extraño pero totalmente mio. Que me hizo sonreír cuando me miré al espejo, que me hizo sentir poderosa cuando caminé entre las niñas disfrazadas de princesas y bailarinas. Que nadie pudo entender, pero que yo lucí con una emoción dificil de explicar. Así que me pareció lógico que la colcha familiar llevara esa historia, esa radiante sensación de triunfo, ese rarísimo poder que me había brindando ese traje incomprensible lleno de sueños.

Entendía lo que quería decir mi abuela, pensé asombrada. Entendía su significado profundo. Y aunque no lo pensé en terminos tan profundos, imaginé que pensarían las brujas del futuro - ¿Quizás una de ellas mi hija? - mientras miraba ese pedazo de tela rojo mal cosido en una esquina. Desafiante seda roja. Con mi nombre bordado en plata más abajo. Sentí un tipo de emoción radiante, llenandome el pecho, los dedos, el corazón.

- La brujería es una tradición que se nutre de las lecciones del pasado - dijo mi abuela acariciandome las mejillas - pero cada uno de nosotros toma el camino de su preferencia. Eres tu historia, tus decisiones, la manera como asumes el futuro, el poder de crear y creer. La belleza de lo que aprendes, de cada paso que das hacia lo que aspiras crear. La brujería es en realidad, historia viva. Tu historia, mi historia. La de cada una de nosotras.

Me hizo sonreír esa imagen. Aún lo hace. Y probablemente lo hará cada vez que recuerde que el poder del conocimiento, reside en esa insistencia que cada uno de nosotros tiene por encontrar su propio camino, por construir uno según lo que aspira, por concebir el tiempo y el futuro a su manera. Porque la vida es un trayecto, uno largo, extraordinario y profundo. Cada aprendizaje un nuevo paso que avanzar. Cada sueño que cumplir, una forma de magia.

C'est la vie.

Etiquetas:

book of shadow,

Book of Shadows,

BOS,

LDLS,

libro de las sombras

sábado, 29 de noviembre de 2014

Plumas de cisne y otros cuentos olvidados. Historias de brujería.

En una ocasión, una amiga me preguntó si no me avergonzaba de llamarme bruja. En voz alta, de manera clara y llana, como suelo hacerlo. Me lo preguntó sin ninguna malicia, dedicandome una mirada preocupada e incluso levemente inquieta, como si temiera herirme por la simple insinuación. Aguardé unos minutos antes de responder, tomando un sorbo del café que compartíamos.

- ¿Por qué debería sentir verguenza? - pregunté por último. Ella sacudió la cabeza y me dedicó una de sus sonrisas nerviosas.

- Ya lo sabes.

- No, no lo sé.

Sí lo sabía por supuesto. En realidad, lo que había querido decir es que no comprendía por qué debía importarme todas las cientos de razones por las cuales, la cultura donde había nacido consideraba que debía pronunciar el nombre "bruja" en voz baja, con cierta prudencia. Nunca lo había hecho por cierto. Siempre había usado la palabra "Bruja" como una invocación, una forma de recordarme el poder de mis pensamientos, de mi espíritu, de mi manera de mirar el mundo. Pero "bruja" claro está, es una mirada también a esa historia levemente desconcertante, dura e hiriente que nuestra sociedad le concede a la mujer sabia, a la mujer fuerte, a la mujer ancestral. Pero no había manera de explicar todo eso en una frase sencilla supongo. O al menos, no quise hacerlo por las buenas.

- Me refiero a que "Bruja" parece describir a una mujer...que... - tomó una bocanada de aire, carraspeo la garganta - Oye, ya sabes a que me refiero. Nadie esperaría que una mujer culta y educada se llamara así.

Otro sorbo de café. Recordé a mi bisabuela, una mujer instruida que no hacía otra cosa que leer en esos largos años de su vejez que compartí en mi infancia. Un espíritu libre e ilustrado que me había enseñado con el ejemplo el color y el olor del mundo a través de las páginas de un libro abierto. O a mi tatarabuela, que amaba la ciencia y solía insistir que el conocimiento era necesario para toda evolución espiritual, para todo tipo de aspiración personal. "Aprender es quizás, la manera más acertada de encontrar tu camino hacia lo que deseas, lo que aspiras, lo que sueñas", solía decir, con sus palabras impregnadas de ese bonito acento suyo italiano que jamás perdió del todo. "Aprender es nacer otra vez".

- ¿Por qué no debería llamarme bruja? - insistí. Las manos apretando la taza casi con excesiva fuerza. La ira coloreandome las mejillas. Mi amiga soltó un ligero respingo, como si no esperara que una frase simple le llevara a una conversación compleja y muy incómoda. Yo tampoco lo esperaba, en realidad. No quería, sin duda, sostener esa conversación cada vez más dura en medio de un café bullicioso, con la calle a pocos metros y sobre todo, por motivos que ni yo misma entendía muy bien. Pero me pareció necesario, de inestimable valor hacerlo. Y es que quizás, mirar a la bruja más allá de ese esteoreotipo que se acepta, que forma parte de la imaginación popular, es una manera de crear uno nuevo. De asumir que la feminidad, que el poder secreto que cada mujer lleva en su espíritu, es una mirada renovado de nuestra identidad.

- Oye, no te ofendas. Tu eres alguien que lo dice con enorme respeto. Pero hay mucha gente que...es decir. Hablamos de supercheria, hablamos de todo tipo de creencias inquietantes. ¡Tu lo has visto! ¡No te lo tengo que decir! La brujería o al menos como se comprende en este país, parece dar lugar para todo: desde la superstición, la ignorancia...

Suspiré. Hace unos seis años, había conocido a una ancianita a seis cuadras del edificio donde trabajaba por entonces. Era una mujer muy humilde, que solía sentarse en una esquina de la calle a vender un menjurje verde y de aspecto desagradable que llamaba "Potosí de la felicidad". Lo hacia, con una sonrisa desdentada, el cabello peinado en un pulcro moño canoso, llevando un delantal remendado que siempre me produjo ternura. Cada vez que cruzaba frente a su tarantin de madera y cartón, le sonreía. Ella me devolvía el gesto con enorme sencillez. Finalmente un día me detuve. Ella se apresuró a extenderme uno de los frasquitos verdes. El olor entre alguna combinación de hierbas aromáticas y algo más agrio - ¿Ron? ¿Whiskie? - me aturdió un poco.

- Lleve su Potosí de felicidad, mi niña - me dijo en su vocecita gangosa, amable. Me palmeó las manos con una de las suyas, de palmas calientes y callosas - lléveselo para que vea las cosas claras.

- ¿Usted lo prepara? - le pregunté interesada. Ella ensanchó su sonrisa de niña muy vieja.

- Sí, mi madre me enseñó. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Para estar contento. La felicidad es muy pequeñita. Es cosa de todos los días.

Me hizo recordar como mi abuela preparaba té de Manzanilla y Valeriana para los corazones rotos. Mi tia E., también solía insistir que las penas del espíritu se consolaban con buen sabor. Sostuve la botellita con una sensación de reconocimiento, como si esa noción del poder de la naturaleza para sanar fuera un tipo de sabiduría tan antigua como imperecedera. Parte de todas las lenguas, todos los conocimientos de la tierra y el viento. Apreté la botellita entre las manos, sonreí.

- ¿Y si me la tomó me hará feliz? - pregunté. La ancianita rió a carcajadas. Me gustó esa risa, las mejillas arrugadas radiantes de una súbita felicidad muy joven. Tuve la nítida impresión que esa ternura sencilla suya era también, una forma de conocimiento.

- No la dejará triste, al menos.

Compré la botellita y aunque nunca la bebí, por supuesto, siempre me hizo sonreír esa escena. El recuerdo de la anciana humilde que aseguraba un sorbo de aquella extraña mezcla podría hacerme feliz. Y es que esa noción de la sabiduría que se transmite de generación en generación, ese poder de asumir nuestras intimas creencias como una forma de fe, también es una forma de magia. De vez en cuando, al encontrarme la botellita cerrada entre los anaqueles de mi moderna cocina, podía imaginar a la anciana recordando las palabras de su madre, creando en su recuerdo una nueva manera de mirarse así misma.

- La bruja es el símbolo de la Mujer sabía que no necesitaba de un dogma para comprender lo que sabe y lo que aspira aprender - respondí con toda la calma que pude - una Bruja es una creadora nata, un espíritu inquieto que necesita hacerse preguntas, que conserva el conocimiento como un tesoro entre sus manos. Una bruja, es una mujer que mantiene el conocimiento que recibe, que sabe y reconoce su poder y valor. Una herencia que brinda al mundo que la rodea.

Mi amiga se revolvió nerviosa en la silla. Me dedicó una mirada un poco sobresaltada. Nos habíamos conocido en la Universidad, donde siempre le había parecido "curioso" que me llamara "bruja", que insistiera en conservar las tradiciones de mi familia, que celebrara esa noción del conocimiento muy humilde, sencillo pero profundamente enriquecedor. Pero ahora, en plena adultez, esa noción sobre mi misma parecía escandalizarla, preocuparla y directamente, irritarla. Me entristeció el pensamiento que la Bruja histórica se hubiese transformado en una idea capaz de asustar y aterrorizar, una imagen borrosa de los temores y prejuicios en la memoria de la humanidad.

- Eso suena poético - dijo por último. Se encogió de hombros - Pero tienes que admitir que la palabra "bruja" no tiene un significado único. Que como yo la concibo es muy diferente a quien eres. O al menos, para lo que para ti simboliza. Para mí la bruja es un personaje misterioso e incluso atemorizante.

Pensé en mi abuela, riendo en su biblioteca desordenada, rodeada de libros, hojas de papel, de objetos curiosos. En su forma de asombrarse por las pequeñas cosas, en su amor por los cielos azules de diciembre. En su poderosa filosofía sobre la vida, en sus manos que podían coser y escribir con tanta habilidad. En las noches de los rituales de Luna llena, con el olor del cielo nocturno rodeándonos. Su hermosa voz al cantar e invocar. ¿Cuando esa imagen, transmitida de generación en generación se había hecho temible? ¿Que había ocurrido en los infinitos ciclos de la historia para transformarla en una imagen que aterrorizaba? Imaginé a las brujas de antaño. A las madres que conocían la sabiduría de las plantas para curar a sus hijos, a la mujer que sabía como consolar los terribles dolores de parto con el conocimiento susurrado a su odio desde niña. A la joven que corría por los campos en flor, los brazos en alto, libre y extraordinaria, desnuda bajo la luz de la Luna. ¿Cuando eso se había hecho ambiguo y temible? ¿Cuando ese poder de un pasado místico y profundamente espiritual se habían transformado en otra cosa? Apreté los labios disgustada, irritada, simplemente triste.

- La bruja es la palabra que define a un poder muy viejo, que forma parte de todas nuestras culturas - le dije - Y es que en cada pueblo, aldea y ciudad de la historia, ha existido un espíritu ávido de conocimiento que comprende su propia naturaleza a través de los ciclos de la vida. Que honra a lo divino en su cuerpo, a lo bello de la dualidad entre lo femenino y lo masculino. Que aprecia el sabor del viento entre sus labios, el calor del fuego que renueva, la tierra bajo sus pies, el agua que refresca. Un espíritu capaz de construir una visión de cada cosa buena y poderosa en su vida. Eso es magia. Y cada bruja, representa ese ciclo de aprendizaje interminable.

Mi amiga no respondió. Las mejillas enrojecidas quizás de ira, dudo que verguenza. No insistí en el tema, mirando la profundidad liquida de mi taza de café, intentando que ese dolor tan viejo, que esa insistencia mia en defender de a poco y a trozos, una historia mucho más vieja que mi propia noción del mundo, no me cegara por completo. El silencio pareció contener muchas cosas, pero sobre todo, una cierta angustia existencial que me llevó esfuerzos comprender muy bien.

Pensé en esa conversación durante días. La medité rodeada de velas, celebrando la Luna Llena, con el cabello rozandome los hombros desnudos. La recordé de pie, mirando la ciudad engañosamente apacible, en esas noches cálidas e interminables de mi país. Y de nuevo, me pregunté quienes somos. Cómo nos miramos las mujeres que asumimos la vieja identidad de la bruja, esa noción poderosa y primitiva del poder que brota del espíritu y el poder del conocimiento. Frente al espejo, mirando la mujer pálida y un poco atolondrada en que me convertí, me cuestioné el motivo de cada lucha, de todos los momentos en que reivindicar el nombre de la bruja, era una forma de crear.

"Hubo una vez un tiempo donde la palabra brujería no despertó temor. Ni mucho menos miedo. Era la sabiduría de las Hojas de los árboles al caer. Del viento danzando entre las volutas del fuego. El recuerdo que cada espiritu es un misterio. Esa primera palabra a punto de flotar en la noche, hacia las estrellas" - el olor del Libro de las Sombras de mi abuela me hizo sonreír, con los ojos llenos de lágrimas, mientras leía en voz baja sus palabras - "Recuerda que cada lucha vale la pena. Que cada día es importante y que cada momento es una manera de asumir que el mundo se transforma a tu alrededor. La magia existe porque vive en tu espiritu. Un poder sin nombre, personalísimo, trascendental".

Con el libro sobre las rodillas, miré el paisaje de la noche tranquila. De la Luz de Luna cayendo sobre lo edificios cercanos al lugar donde vivo, a fragmentos blancos y movedizos en la oscuridad. Y sonreí, en ese silencio intimo, tan cálido. Para recordar que cada día, es una manera de construir quienes somos. Que cada pequeña batalla que se lleva a cabo, es una nuevo mundo que se alza a nuestro alrededor. Y que vale la pena continuar, a pesar de los dolores diminutos, de las lágrimas silenciosas. Porque el poder de crear y renacer, es parte de nuestra visión del mundo. De quien somos, de quienes seremos y de quienes aspiramos a ser.

C'est la vie.

viernes, 28 de noviembre de 2014

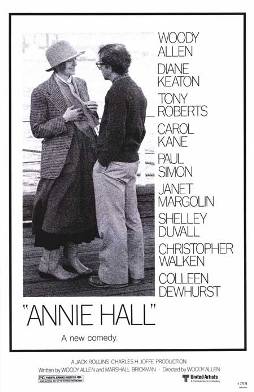

Proyecto: "Una película cada Viernes" Annie Hall de Woody Allen.

La filmografía de Woody Allen siempre ha sido una expresión recurrente de sus obsesiones. Desde los peligros de la intelectualidad - o esa aproximación tan cínica y pragmática suya sobre el tema - hasta esa noción del amor como una extraña mezcla de desconcierto y dolor, Allen ha logrado manejar toda una serie de símbolos intimos en cada una de sus películas que las hacen inconfundibles. Y es que para Woody Allen, la frontera entre su inquietud sobre por qué nos enamoramos, parece confundirse con esa angustiada noción suya sobre el existencialismo contemporáneo. El ser o no ser que nos transforma no sólo en héroes de nuestras pequeñas epopeyas insustanciales sino en victimas de lo que tememos, anhelamos e incluso lo que somos.

Por ese motivo, se le considera a "Annie Hall" la película más importante de su filmografía. Marcó una ruptura entre el antes y el después de su lenguaje narrativo y sobre todo, mostró la capacidad del director para crear extraños y conmovedores matices en su planteamiento cinematográfico. Porque "Annie Hall" es una comedia - y una ácida y muy divertida, como todas las del director - pero también se trata de un meditado manifiesto sobre esa quebradiza sensibilidad moderna. La visión crítica no sólo de Allen sobre el mundo que le rodea, sino sobre si mismo. Porque las piezas argumentales en "Annie Hall" no crean sólo el escenario de una película que seudo intelectual y con un ligero tinte amargo, sino que además medita sobre esa identidad de lo contemporáneo, esa borrosa capacidad para mirarse así mismo con una arrogancia casi infantil. Allen, de nuevo, encuentra el tono y la forma para contar las pequeñas historias que le obsesionan, pero en esta ocasión se retrata así mismo - con dureza, con un cínismo casi hiriente - y a través de su propia individualidad mira al resto de esta cultura de lo incompleto, lo insustancial, lo frivolo que crítica tan sutilmente.

Existe una anécdota que podría describir mejor que ningún otra el estado de ánimo general de Allen al escribir y dirigir "Annie Hall": Por mucho tiempo, el director insistió en llamar a la película Anhedonie (incapacidad enfermiza para percibir la alegría). Lo insistió en el guión, en las posteriores discusiones con los productores y finalmente amenazó con no permitir su proyección si la película no llevaba la extrañísima denominación por titulo. Finalmente, al enterarse de la insistencia del director, su amigo intimo y presidente de la United Artist, lo amenazó con tirarse por la ventana si persistía. Allen desistió entonces de su petición y agregó: "Lo hago no por tu muerte, sino porque si te suicidas demostrarías que la palabra describe al mundo que vivimos". Una frase seudo poética y filosófica - como todas las de Allen - que sin embargo resume su particular visión sobre lo que se cuenta en cada uno de sus film y también, de su necesidad de construir un mensaje entre líneas. "El hervor de lo que no existe" llegaría a decir.

Y "Annie Hall" parece resumir esa visión en una síntesis inteligente y bien plateada sobre las relaciones humanas en el mundo contemporáneo. La estructura de la película - en el fondo inexistente y que de hecho, se convirtió en el preludio de las futuras películas románticas de argumento líneal - permitió a Allen todo tipo de chistes y juegos de palabras, que en el fondo, expresan la necesidad del escritor y director de describir - y mirar - al mundo desde una perspectiva dura, aguda y mordaz. No hay un sólo elemento del mundo que le rodea, de los personajes que gravitan a su alrededor, de la extraña relación que sostiene con Annie (protagonizada por la estupenda Diane Keaton, pareja del director por entonces) que no esté impregnado de esa leve amargura risueña, esa noción del otro a medio camino entre la burla y la satira. Allen se burla, de todos y de todo, pero sobre todo, de sí mismo, de idea y tópico que le rodea, en medio de la ciudad que todo lo mira - la Nueva York de Allen, siempre majestuosa y ligeramente idealizada - y de esa leve interpretación desencantada del mundo tan recurrente en todas sus películas.

Se suele decir que "Annie Hall" además, es una vuelta de tuerca al cine romántico moderno, una reestructura de lo que hasta entonces se había considerado el amor cinematográfico. Porque "Annie Hall" no es una película adulcorada, ni tampoco enaltecedora. Es una feroz disección de la neurosis moderna, una mirada dura y burlona a ese ego soterrado de la cultura de lo banal que parece formar parte de nuestra visión del mundo que nos rodea. "Annie Hall" de hecho, se considera especialmente importante en la obra de Allen, por dos motivos. En primer lugar, logra crear toda una interpretación novedosa sobre el amor - doloroso, ambiguo - que hasta entonces, había resultado desconocido en el lenguaje cinematográfico. El amor que madura con ambos personajes pero que sin embargo, no llega por ese motivo a ser menos superficial. El otro motivo esa capacidad de Allen para jugar con la realidad y los planos de la narración. Nada parece ser evidente, en esta narración siempre desde dos puntos de vista, desde esa visión que se desdobla para mostrar un extremo de la realidad en contraposición con el otro. Y esa noción de dos realidades contradictorias, es quizás el elemento fundamental de esta extraña visión sobre el dolor, el amor y los singulares temores del existencialismo contemporáneo.

Y es que para Allen, "Annie Hall" representó esa ruptura con ese lenguaje cinematográfico que hasta entonces había mostrado. Creó un real alter ego cinematográfico - y de hecho, cada uno de sus personajes parecen serlo de los actores que les encarnan - y además, un acto de liberación absoluto de esa interpretación suya de la realidad que hasta entonces habían sido breves pinceladas humorísticos. El Allen de "Annie Hall" dejó atrás esa cierta confusión de sus primeros planteamientos cinematográficos, para alcanzar un brillante discurso personal. Desde "Annie Hall", el neurótico Urbano que siempre ha sido el tópico favorito de Woody Allen, se convertido en un personaje artistico que no sólo admite reconstrucción y una reflexión cada vez más profunda, sino que puede ser concebido incluso en contextos más serios como en la hermosa "Hanna y sus hermanas" (1985) o Maridos y Mujeres (1992). Un estereotipo construido a la medida del Allen creador, de la época que le permitió reflexionar sobre si mismo con tanta libertad y de ese amor malogrado, en ocasiones amargo y siempre idealizado, que tan bien ha sabido plasmar en cada una de sus películas. Quizás, uno de los personajes anónimos más entrañable del cine moderno: una visión levemente triste, cínica y humorística sobre la naturaleza humana.

¿Quieres ver la película "Annie Hall" de Woody Allen online? Hazlo desde aquí --> http://www.rinconpeliculas.com/annie-hall/

jueves, 27 de noviembre de 2014

Confesiones de un Grinch Urbano.

No me gusta la navidad. No es algo que admito con frecuencia en voz alta. Intentó en lo posible, sonreír ante el abrumador entusiasmo ajeno, celebrar las edulcoradas decoraciones, agradecer las muestras de afecto. Pero no, no me gusta. No se debe a ninguna razón en particular. No acarreo traumas, tampoco dolores misteriosos. No me siento particularmente amargada, antisocial ni mucho menos, rechazo toda muestra de amabilidad del mundo. Simplemente se trata que no comulgo con la fecha o al menos, con la manera de celebrarla.

Tampoco se trata de que no sea cristiana. No creo que en realidad eso sea el verdadero sentido por el cual me siento muy incómoda durante los treinta y un días del mes de diciembre. Cada día de navidad me reúno con mi familia, para compartir un opíparo almuerzo y la ocasión es tan propicia como cualquier otra para celebrar ese pequeño gran prodigio de disfrutar un nuevo año que rememorar y del cual aprender. Por supuesto, no decoro el pino — o lo he hecho pocas veces -, tampoco construyo pesebre: se trata esencialmente de asumir la fecha como una manera de recordar los buenos momentos, de agradecer la compañía de mi familia y de quizás reflexionar sobre el hecho que un mundo tan descreído como el nuestro aún dedica un día para conmemorar los buenos deseos. Pero, en mi país, eso no parece ser suficiente. En mi país — supongo que en el suyo también, si vive en cualquier lugar de latinoamerica — la navidad no se trata sólo de esa intimidad celebración sino algo más evidente, fastuoso y visible. En mi país, la navidad debe escucharse — a ser posible de manera muy ruidosa — y sobre todo, ser muy visible, chirriante. La navidad en todas partes, las costumbres repetidas hasta el hartazgo y esa obligatoriedad, un poco abrumadora, de cumplir con una serie de ritos sociales que nadie parece importarles demasiado pero que cumplen con una rigurosidad que sorprende. Porque La navidad es parte de esa arbitrariedad social, de esas costumbres y tradiciones que se conservan y se insiste década tras década, nos guste o no. Que se imponen con una insistencia sutil que termina siendo un poco irritante e incluso, directamente insoportable. Con frecuencia, rodeada de árboles de navidad decorados con juegos de luces musicales — y aturdida por la melodía disonante — me pregunto que tan necesario es toda la parafernalia, la especie de decoración emocional y personal que se asume es requisito indispensable para la celebración de la navidad. Me pregunto si alguna vez llegaremos a una madurez cultural que nos permita celebrar lo que mejor nos plazca, de la manera que lo prefiramos, sin perturbar la paz y tranquilidad del otro. Sin los fuegos artificiales aturdidores, sin el sacudón de obligatoria buena voluntad que nos rodea en todas partes, que satura hasta el último momento de la vida diaria del último día del año. ¿No sería mucho más sincero una celebración privada? ¿Una mirada reflexiva hacia los motivos que consideramos importantes para celebrar la navidad?

Pero intenté usted explicarle eso a las multitudes entusiastas que desde el primer día del mes de noviembre — sí, noviembre — deciden que es buen momento para mirar el mundo con amabilidad, amor y dulzura. Todo muy loable, de no estar rodeado, perfumado y adornado de un patina edulcorada que me me produce un ligero sobresalto y en ocasiones, directamente me desagrada. Porque hay algo altisonante y un poco chirriante en esa celebración insistente, en esa necesidad de sonrisas y buena voluntad que parece brotar en una explosión inesperada de un momento a otro. En más de una ocasión me he preguntado hasta que punto la celebración de la navidad es una excusa — tan buena y tan conveniente como cualquier otra — para asumir que la felicidad es un concepto borroso, incomprensible y la mayoría de las veces comercial que pocas veces comprendemos en realidad. Una opinión durísima que no siempre es bien recibida por esa multitud enardecida y aparentemente feliz para quien la navidad es una buena excusa para permitirse ser todo lo irritable que puede ser sin tener que disculparse por serlo.

— Agla, no puede ser que no sientas la magia de la navidad ¿Cómo no te impacta esta belleza? ¿No sientes esa emoción preciosa de disfrutar de la época más bella del año? — me reclamó en una oportunidad una de mis amigas, mientras caminábamos por un centro Comercial de mi ciudad. La abundante decoración que nos rodeaba tenía un aspecto irreal, con cientos de hilos de luces cayendo desde el altísimo techo de la construcción, confundida entre metros de guirnaldas, bambalinas de plástico y el necesario Santa Claus — San Nicolás, por estas latitudes — adornándolo todo. Me encogí educadamente de hombros.

— No mucho — admití. Ya lo dije antes, lo de la navidad es un asunto delicado que prefiero no tocar con nadie, a no ser que quiera padecer un largo sermón que incluye desde mi capacidad emotiva hasta mi sensibilidad artística. Mi amiga me dedicó una mirada desconcertada.

— No sé como alguien no puede emocionarse ante una fecha tan dulce.

Miré a mi alrededor. Una multitud de compradores con los brazos llenos de bolsas y cajas de compras, paseaban por los pasillos, llenaban las tiendas, subían y bajaban por las escaleras mecánicas. Todos parecían llenos de una especie de impaciencia un poco confusa por cumplir el ritual de las semanas previas al gran día: comprar cualquier objeto disponible y accesible para “celebrar” la fecha. Las luces navideñas parpadeaban en todas las vitrinas, el rojo y blanco llenaba hasta el último rincón de lugar y de pronto, me sentí un poco claustrofóbica, como si la idea de la navidad, más allá de su connotación religiosa y espiritual — que por supuesto reconozco la tiene — me rodeara como una serie de ideas muy concretas que me resultaban insoportables. Esa ansiedad de lo comercial, esos símbolos prestados, reconstruidos para la ocasión ¿Qué significan? Esa literal mirada rasante sobre el entusiasmo casi infantil de un público anónimo ¿Que simboliza? ¿Que representa? ¿Que conmemora? La respuesta me asustó un poco en su simplicidad: ¿Que tan simples nos hemos vuelto al momento de analizar nuestra identidad cultural? ¿Por qué decoras el árbol? ¿Colocas el pesebre con sus bellas figuritas y enrevesado escenario? ¿Por qué haces un obsequio? A última instancia, ¿Por qué celebras en realidad? ¿Lo sabes? Me mordí los labios para no soltarle esa respuesta a mi amiga, que sin duda ella no quería escuchar ni yo quería debatir. Sobre todo ella, madre de dos y que había dedicado un par de semanas en encontrar el obsequio perfecto para el bebé de un año y el niño de nueve, que esperaban impacientes la llegada del “Niño Jesús” (en mi país, quien trae los regalos navideños es el bebé Jesús, en lugar de los Reyes Magos o el infaltable Santa Claus) ¿Como exigirle un análisis sobre una fecha que admite cualquier explicación, interpretación y conclusión? De manera que hice lo que solía hacer para disimular mi malestar por el asunto. Sonreí, sacudí la cabeza, me acusé entre murmullos de algo así como “insensible” y mastiqué con entusiasmo un pedazo de turrón. Mi amiga pareció satisfecha, me acuso de “niña malcriada” — ella, llevando una camiseta de un paisaje nevado que jamás había conocido y que proclamaba en un idioma que no era el suyo “¡Feliz Navidad!” — y continuamos nuestro paseo, azaroso y agotador por la celebración general.

Ese fue un año difícil. No sé por qué motivo, las celebraciones comenzaron a molestarme más que nunca. Quizás se deba a la vieja máxima que una vez que “aprendes algo, no puedes dejar de saberlo”. Y es que luego de esa rápida y dura reflexión junto a mi amiga, todo a mi alrededor comenzó a derrumbarse con lentitud. Tenía veinte años y hasta entonces, la navidad me había resultado un poco indiferente. Pero ahora me irritaba directamente. Intenté controlar aquello, solventar en lo posible el daño. Después de todo, enfrentarte a siglos de tradición navideña con mal humor no es la mejor decisión que se puede tomar y menos aún, en pleno paroxismo de las fiestas. Pero supongo que pocas veces podemos controlar el temperamento o simplemente, esa mirada dura, elemental y directa que el saber — conocer, reflexionar — nos deja a cabo de llevarse la inocencia.

— La navidad celebra lo bueno en nosotros mismos — me dijo mi amigo J. cuando le agradecí su pequeño obsequio anual. De nuevo, un libro que después me pediría prestado y no devolvería. De alguna manera, el obsequio era para él en lugar de para él. Era nuestro pequeño rito decembrino — Es un buen momento para sonreír.

Recordaba la frase. O al menos una muy parecida. La había leído días antes en la publicidad de un periódico. Miré a mi amigo con expresión seria. De verdad intenté contenerme. De verdad intenté llenarme la boca con el dulcísimo ponche de huevo que preparaba su madre antes de contraatacar. Pero supongo que hay ocasiones en que es inevitable perder el control. E incluso deseable. Dejé el libro sin abrir sobre sus rodillas.

— ¿Qué es para ti la navidad? — le pregunté. Mi amigo parpadeó.

— ¿Como?

— ¿Por qué me haces un obsequio?

— Porque es la época…

Sacudí la cabeza. Apreté los labios. Hasta a mi me parecía ridícula la pregunta, el escenario — rodeado de amigos que gritaban en plena borrachera y el suculento olor de la comida colándose por todas partes — pero por algún motivo poco claro, insistí. O mejor dicho, seguí mirándolo, haciéndolo sentir muy incomodo y quizás muy irritado.

— ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me siento enaltecido? ¿Que Dios tocó mi corazón? — se burló. Más frases de tarjeta. La última de una película de navidad muy popular ese año — Oye, sólo es un libro…

— ¿Por qué me lo obsequias?

— Porque es navidad y eso es lo que hace la gente.

— ¿Por qué lo haces tu?

— Porque es tradición.

Tomó el paquete, sacudió la cabeza me lo extendió. No lo acepté. Parecía enfurecido, irritado y sobre todo muy incómodo. Y todo eso lo había logrado yo por haber preguntado el motivo por el cual celebraba la navidad. No me extrañé que se levantara y me dejara a solas. No volvió a insistirme me quedara con el libro. Se lo agradecí.

Se convirtió en una de mis costumbres desagradables. Preguntar, en plena celebración, cosas que nadie quería responder. O mejor dicho, nadie sabia responder. No, nadie sabía nada sobre Martin Lutero y el árbol de navidad, sólo le gustaban las luces. No, nadie sabía nada del Sol Invictus y su coincidencia con el veinticinco de diciembre. Nadie sabía el origen de las Hallacas, del pan del jamón (platos típicos de mi país) ni porque era necesario explotar fuegos artificiales, llorar y gritar a medianoche. Pero había obsequios, eso me lo recalcaron más de una vez, y eso era una forma de celebrar. Ahora bien, ¿Por qué hacerlo? seguía siendo una idea confusa, una idea que nadie quería aclarar.

Así que comencé a alejarme de todas las celebraciones de Navidad. De las grandes francachelas borrachas de los amigos, de la muy sobria familiar. Dejé de aceptar regalos, de insistir en preguntar. Dejé de visitar centros comerciales, de ver películas navideñas. Seguí insistiendo en mi pequeña protesta silenciosa contra la algarabía simplona, vacía, hueca. A nadie pareció importarle mucho, nadie volvió a responder preguntas incómodas y todos parecimos muy aliviados por eso.

El año que en que cumplí los treinta años, miré el amanecer del día de Navidad en una playa silenciosa de la costa de mi país. Había conducido junto a un par de amigos y una de mis primas hasta una celebración privada de un pariente muy querido que no podía dejar de aceptar y de pronto, recibí el primer rayo de sol de la navidad con el mar a mis pies. Con las manos repletas del buen olor del mar. Me quedé descalza, de pie frente al sol y sentí una genuina emoción, una sensación de algo totalmente nuevo naciendo, creciendo, ferviente y privado, en ese amanecer. Sí, lo admito, le brindé el significado de la fecha. Lo adorné como mejor pude. Pero de alguna manera ese silencio de sal y arena, ese sol amarillo quemante, ese sabor duro del mar contra mi rostro, tuvo la capacidad de emocionarme como pocas cosas lo habían hecho durante la fecha. Me encontré llorando a solas, un llantito emocionado y un poco parpadeante que no supe muy bien como explicar.

— Cuidao mija, se me corta los pies con las piedras — la voz del pescador me sobresaltó. Se encontraba a unos cuantos metros del malecón y lo había contemplado mientras enhebraba sus redes, sentado al borde de un peñero un poco destartalado. Sonrío cuando me acerqué: Una sonrisa preciosa a la que le faltaban dientes que agradecí en silencio.

— Gracias, tendré cuidado ¿Va a trabajar?

— No mi niña, hoy es diciembre. Vine a agradecer.

Se subió con agilidad a la punta del peñero. Dobló la red con dedos agiles. Se calzó un sombrero de paja muy remendado entre las cejas.

— ¿Agradecer qué?

— Al niño divino haberme cuida’o un año. Haberme visto todo este año y permiti’o pescar, llevar comida pa’ la casa. Jugar con mis muchachos. Eso es diciembre mija. Pa’ decir gracias.

Sonreí. El viento marino me agitó el cabello, la falda sucia de arena que llevaba. Ladeé la cabeza, mirando el reflejo quemante del sol en el agua. Gracias por mirar esto, gracias por este silencio, gracias por estar vida. Pensé. No supe a quien o a que agradecía, pero la sensación fue intima, extraordinaria. Profunda.

— Espero que tenga un año incluso mejor que este — le dije al hombre. Se quitó el sombrero, lo sacudió, soltó una carcajada.

— Otro año pa’ sentir contentura.

El peñero flotó y se alejó con lentitud. Lo miré con los ojos muy abiertos. Tomé una larga bocanada de aire. Los pulmones se llenaron de aire salado y luminoso. El espíritu de paz.

Mi amigo, el que siempre me regalaba un libro que terminaba pidiéndome prestado, me miró asombrado cuando me encontró en la puerta. Como todos los años, a pesar que yo había dejado de asistir a cualquier reunión navideña, seguía invitándome a la suya. Pero se asombró más aún cuando le extendí un libro, bien envuelto, que le insistí, jamás debía prestarme. Sonrío, me miró extrañado.

— ¿Y esto qué? — me preguntó. Me encogí de hombros.

— Gracias por todo.

Gracias, por celebrar a tu manera algo sutil, incluso en medio del bullicio, de lo exagerado y lo vulgar, algo realmente valioso y muy bello. Gracias por insistir en que yo también lo celebrara. Gracias por recordar que incluso en los días más extraños, hay mucho que agradecer. Quise decirle todo eso, tratar de explicarle esa extraña sensación de haber comprendido lo esencial de la navidad exagerada y bullanguera de mi país, pero no lo hice. En lugar de eso, compartimos un abrazo. Uno de esos cálidos y fuertes que agradeces después.

De manera no, no me gusta la navidad pero cada año levanto mi copa en privado para agradecer que aún el mundo pueda conmoverse. Y aunque jamás colocaré un pino repleto de luces parpadeantes o construiré un pesebre gigantescos con figuras de tamaño singular, dudo que en el futuro vengan a visitarme tres fantasmas amistosos para recordarme mi pasado tortuoso y terminaré bailando en medias en mitad de la calle. Aún así, puedo sonreír. Por las pequeñas cosas, las sutiles y las silenciosas. Las realmente valiosas y que siempre, es meritorio recordar.

C’est la vie.

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Las cifras de la represión virtual.

El día en que el diputado Robert Serra fue asesinado, Inés González Arraga escribió algunos comentarios burlones en su TimeLine de Twitter sobre lo ocurrido. Entre el 1° y el 4 de octubre, los comentarios de González se multiplicaron: publicó al menos treinta mensajes comentando sobre el asesinato de Serra. Además, Gonzalez mencionó directamente a toda una serie de importantes funcionarios públicos, también en tono peyorativo e insultante. No obstante, la reacción de Inés González no fue inusitada, mucho menos excepcional en un país como Venezuela, donde las redes sociales se han convertido en un medio de desahogo en medio de la censura parcial de medios públicos y privados. No obstante, tres días después del crimen del diputado y luego de ser denunciada por un Tuitero que se identificó como “vigilante de las redes”, Ines Gonzalez fue detenida por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) e imputada por los delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario. La Fiscalía, sólo se apoyo para su actuación en los mensajes de González en Twitter, sin que hubiese un supuesto legal que lo permita, considero que hubo violación de la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión) y que las publicaciones de Inés Gonzalez ameritaban la actuación de la justicia.

El miércoles 22 de Octubre, el diputado oficialista Christian Zerpa declaró que varios ciudadanos habían sido detenidos por “burlarse” del asesinato de Robert Serra en las redes sociales. El diputado no aclaró por qué un comentario provocador podía considerarse un delito, pero puntualizó en el programa “Primera Página” del canal televisivo Globovisión que “Hay detenidos por haberse burlado (del asesinato de Serra). Tú colocas el nombre de Robert Serra y ves cómo había gente (en Twitter) que se burló, probablemente algunas personas borraron sus tuits pero otras no”. El parlamentario no explicó tampoco bajo cual marco legal, los comentarios de Ines González y otros Tuiteros pueden ser considerados ilegales pero insistió en que se trataba de una ofrenta a la memoria del diputado asesinado y agregó “si, (la oposición se alegra por el asesinato de Robert Serra). Vimos como a través de las redes sociales muchas personas se burlaban de la situación que estaban viviendo los familiares, los amigos (y) los colegas parlamentarios de Robert Serra”.

El 19 de noviembre, se conoció que la propuesta a la reforma de la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo se encuentra la figura del “Ciberterrorista” o al menos, bajo la presunción de crear una figura legal que ampare y califique como delito las opiniones expresadas vía redes sociales. La posible reforma — que aún se encuentra en discusión, pero cuya importancia parece disimulada bajo el paquete de leyes aprobada vía habilitante por el Presidente Nicolás Maduro — abre la posibilidad que el Estado no sólo pueda usar la ley en detrimento de la libertad de expresión vía Redes Sociales sino de la contraloria, control y posterior penalización de cualquier mensaje público que el estado pueda asumir como “denigrante”, “peligroso” e incluso “desestabilizador”. En otras palabras, el Gobierno intenta construir un entramado legal que sostenga su percepción sobre la opinión como delito y lo que más inquietante aún, su interpretación de la censura previa de cualquier mensaje público que se transmita. La ley que persigue, estigmatiza y convierte la opinión en un hecho penal, no importa si se trata de un reflejo fidedigno de lo que está ocurriendo.

Además, la reforma maneja conceptos que aún no han sido definidos como supuestos legales en nuestro país, lo que le permite que el margen de interpretación sea lo suficientemente amplio como para ser peligroso. Lo suficientemente difuso como para que pueda utilizarse como un arma directa contra el ciudadano que opina. Y es que el principal deudor y posible victima de esta reinterpretación legal sobre la divulgación de la información es quién emite no sólo una opinión, sino quién la recibe. Y es que la reforma legal, no se conforma solamente con crear un supuesto legal difuso que asume que cualquier mensaje pública pueda ser considerado como “peligroso” sino que además, el mismo hecho de difundirlo convierte en cómplice a cualquier ciudadano. Así que usted no sólo no podrá expresar una opinión contraria al gobierno suceptible de ser considerada ilegal y punible, sino que además, el solo hecho de difundirla, le convierte en un “sospechoso” de un delito sin sustento penal constitucional. El gobierno entonces, elabora una visión de la simple difusión de la información como hecho judicial.

Inés Gonzalez Arraga continúa recluida en las instalaciones del SEBIN, luego de casi dos meses de haber sido detenida. Su caso, además, no es el único: más de siete usuarios de la red Social Twitter se encuentran detenidos, acusados por delitos semejantes a los que fueron imputados a Gonzalez. En todos los casos, los tuiteros fueron acusados de “conducta conspirativa” y de “burlas” a la dignidad del Diputado Robert Serra. Para la mayoría de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, la opinión vía Twitter puede ser de hecho catalogada como delito, una noción que se insiste al momento de no sólo de formular la posible reforma legal que crearía la figura del “Ciberterrorismo” sino del hecho de insistir en que las redes sociales pueden ser “Una figura conspirativa”. Para la representación opositora en el órgano legislativo, la posibilidad de que se apruebe la reforma podría dar pie a un tipo de hecho punible por completo arbitrario, y sobre todo, sometido a la interpretación del legislador de turno. El diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala, miembro de la Comisión de Política Interior , denunció que el Gobierno propuso la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada, con el único objetivo de “amedrentar e impedir que los ciudadanos se expresen a través de las redes sociales, creando el delito de “ciberterrorismo”.

Además, para el diputado, la reforma se lleva a cabo oculto en medio de la discusión del paquete de leyes habilitantes, lo que minimiza y disimula su impacto y hace aún más grave su posible contenido “El texto de la reforma a esta ley fue distribuido con premura por la comisión con la intención de discutirlo este miércoles, pero luego de convocada la reunión se suspendió”, informó el diputado” comentó Sigala, que además añadió que “la nueva redacción de la ley, en los artículos 72 y 73 se establecen penas de entre 1 a 5 años de prisión para quienes utilicen redes sociales y otros medios electrónicos, para promover o atentar contra el orden constitucional o alterar la paz pública. Esto explica que todo el paquete de medidas vendrá acompañado de mecanismos de represión cuyo instrumento será la modificación de esta ley”. Un preocupante planteamiento que sugiere que no se trata de unicamente de la creación de un nuevo sujeto legal — hasta ahora desconocido en nuestra jurisdicción — sino también, de una serie de elementos de represión que atentan directamente contra la libertad de expresión y la neutralidad — en Venezuela en entredicho — de Internet y toda comunicación virtual.

Más preocupante aún: La Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo fue reformada en el 2012 y una nueva modificación no solo atenta contra su integridad como instrumento legal, sino que es directamente violatoria de la constitución vigente. El diputado Sigala insiste que la reforma, redactada para complacer los intereses ideológicos del chavismo, puede convertirse en un arma de ataque legal contra cualquier disidente: “porque en la práctica da calificación de delincuentes a todos los actores políticos de oposición al tratarlos como enemigos (legislar para el enemigo), algo que en Derecho Penal se considera una aberración pues otorga al Estado la discrecionalidad de criminalizar opiniones, críticas y protestas”.

“Vivimos una dura crisis económica y social, hay desabastecimiento, los servicios básicos están colapsados, la inflación nos ha desbordado y la inseguridad mata a más personas que las guerras de otros países y frente a ello el Gobierno nacional pretende aprobar una ley para impedir entre otras cosas, mediante el terrorismo de Estado, que el pueblo salga a la calle a ejercer su legítimo derecho a la protesta” concluye el diputado, dibujando un panorama legal poco menos que preocupante al que deberá enfrentarse el ciudadano en un futuro inmediato. (Lee el resto de las declaraciones a Eduardo Gomez Sigala aquí)

La pregunta inevitable que surge luego de revisar la reforma (que puedes consultar aqui) es hasta que punto el Estado Venezolano transformará la información y sobre todo, los canales de comunicación y difusión de la noticia y la opinión en delitos. ¿Cual será el limite entre lo que podrá expresarse y lo que no? ¿Quién decidirá que una opinión es noticiosa o peligrosa? ¿Hasta que punto la ideología se esgrimirá como excusa para culpabilizar y sobre todo, sancionar a cualquier ciudadano que use las redes sociales para expresar puntos de vista divergentes a los del poder? ¿A qué se refiere con el novedoso concepto de “Paz pública” contenido dentro de la reforma y que no se ha definido y mucho menos conceptualizado en ningún instrumento legal vigente? ¿Cuantas situaciones como la de Inés Gonzalez, detenida e imputada por burlarse — en palabras del diputado Christian Zerpa — de un funcionario público ocurrirán bajo el sesgo de una ley que al parecer se reforma para complacer la piel muy sensible del oficialismo con respecto a la opinión ciudadana? ¿Como afectará un supuesto de Ley que penaliza cualquier información que pueda ser considerada “desestabilizadora” la información que circula por la red y que se ha convertido durante los últimos meses en el único medio de comunicación inmediato del que dispone el Venezolano? ¿Que clase de sanciones impondrá a la opinión un instrumento legal convertido en una retaliación pública contra el pensamiento libre y cuanto afectará la divulgación de las ideas? Porque además, la futura reforma institucionaliza el espionaje, desconoce los derechos a la privacidad y además, vulnera directamente los derechos humanos del ciudadano.

Todo lo anterior, bajo la amenaza abstracta y difusa del cibertorrismo. Una amenaza real en el mundo moderno pero que hasta no ha registrado un verdadero ataque que pueda medir las consecuencias de una situación semejante. En otras palabras, el Gobierno Venezolano transforma un riesgo potencial en una visión del sesgo político actual, en un arma que se empuña contra el ciudadano y además, contra la información veraz y oportuna consagrada por la constitución. Y es que el Chavismo, amparado por esa necesidad de construcción de una red legal que sofoque los derechos y libertades que puedan resultar incómodos a su proyecto y sobre todo, que beneficien la crítica y el disenso, convirtió un peligro latente — y que el mundo contemporáneo debe aprender a medir y a controlar — en un manifiesto ideológico sin el menor valor ni mucho menos sustancia, más allá que la retaliación política.

Y es que Venezuela, la amenaza del “Ciberterrorismo” es una figura que se construye para limitar los poquísimos espacios donde aún la disidencia y también, la libre opinión puede manifestarse. La cantidad de usuarios del servicio de internet es de 3.620.784 al cierre del primer trimestre del año 2013, lo cual puede traducirse como que sólo una fracción de la población Venezolana (menos del 20% y mucho más aún en zonas rurales y de escasa capacidad de comunicación) tiene real acceso a las redes sociales. El espectro se limita aún más, cuando se analizan los datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que indican que los sitios más visitados en nuestro país son Facebook, seguido de Google y YouTube. Sin embargo Twitter, considerada la principal fuente de difusión de noticias en nuestro país, se encuentra según el ránking ALEXA en quinta posición, lo que sugiere que una miníma proporción de la población conectada a Internet lo utiliza de manera consistente. Así que, la creación de una ley que regule de manera política y discriminatoria los mensajes vía Twitter y otros plataformas sociales, sólo parece ser a reacción inmediata de un gobierno que necesita el total control de la opinión para preservarse en el poder.

Porque en Venezuela, el concepto de “Ciberterrorismo” tiene una directa relación con el panorama ideológico, antes que un enfrentamiento contra un tipo de ataque real contra sistemas de seguridad que afectan la estabilidad de la nación, concepto estricto del término. Barato, anónimo, accesible y la mayoría de las veces irrastreables, el Ciberterrorismo puede ser llevado a una considerable distancia y afectar el funcionamiento de instituciones y organismos, sobre todo en países muy dependientes de la informática y las plataformas electrónicas para el funcionamiento de los diferentes estratos del poder. ¿Es esta visión de guerra tecnológica y tecnificada la que trata de combatir el oficialismo Venezolano con un instrumento legal incompleto e inconsulto? ¿Es convertir la opinión virtual en un delito una manera de luchar contra la compleja red de posibilidad electrónicas una forma de luchar contra un enemigo real del que no tiene conocimiento alguno? Resulta cuando menos bochornoso, que la reforma a la ley que propone convertir a las redes sociales en sospechosas incidentales de delitos de opinión y víctimas de la censura, intente englobar un tipo de crimen electrónico que la mayoría de los países aún analizan desde el punto de vista de la hipótesis. Y es que en Venezuela, los legisladores que construyen un entramado legal a la medida de las aspiraciones de control del Gobierno, parecen desconocer que en Cifras, el Ciberterrorismo continúa siendo una noción borrosa e incluso por completo inaplicable, sobre todo en nuestro país, donde la plataforma tecnológica a recursos y servicios es limitado. En otras palabras, el Gobierno intenta disfrazar su necesidad de control directo sobre la opinión a través de una idea que aún en la mayoría de los países del mundo se encuentra en discusión.

La reforma a la Ley aún no ha sido aprobada, pero no hay dudas en probablemente se aprobará sin que se lleve a cabo una discusión consistente sobre las peligrosas connotaciones e implicaciones que afecta su posible promulgación. Lo que atemoriza, además, es la percepción que que el posible atentado a nuestra privacidad, libertad de expresión y derechos humanos, quedé convenientemente justificada por la necesidad del gobierno de ejercer presión y sobre todo, de limitar a su mínina expresión los espacios en donde el ciudadano puede expresar su descontento. Una noción que parece sugerir que para el gobierno, la verdadera amenaza no proviene del mundo electrónico que intenta con torpeza penalizar, sino la capacidad del ciudadano para expresar a viva voz su punto de vista. Un matiz preocupante que demuestra, otra vez, que para la revolución Chavista, la información es quizás el más importante enemigo a vencer.

Etiquetas:

Venezuela,

Venezuela Actual,

Venezuela en emergencia

martes, 25 de noviembre de 2014

De las Batallas silenciosas y otros pequeños sinsabores culturales.

Cuando mi amiga Paula (no es su nombre real) le pidieron en la oficina donde trabaja que “mejorara su imagen física”, no se sorprendió. Después de todo, nuestro país brinda una considerable atención e importancia a la estética y su trabajo de atención al público como asesora de administración, requería cumpliera con ciertos requisitos al vestir. Ella, desde luego, los cumplía: siempre había vestido de manera sobria y llevaba maquillaje discreto, como parte su imagen como ejecutiva. Por ese motivo, lo que no esperaba, es que el recién nombrado jefe de Recursos humanos de la empresa le señalara específicamente que debía ser “mucho más femenina e incluso, un poco pícara” y mucho menos que le recomendara “ser más maliciosa”. El hombre, a quien no conocía y que le pidió sostener una entrevista para analizar su “rendimiento profesional” le indicó que tenía varias quejas sobre el hecho que Paula era, a los efectos de la oficina a la que pertenecía, una mujer “austera y sin iniciativa”.

— No entiendo que quiere decirme — contestó Paula — ¿Alguno de los clientes se ha quejado de la manera como trabajo?

— Le hablo sobre su actitud. Se comporta como si no entendiera su papel como empleada. Usted es mujer, atienda a los clientes para que le queden ganas de regresar.

— Lo hago: trabajo bien.

— Eso no es suficiente. Muestre un poquito, sea agradable. Más se pesca con miel que con hiel.

— Trato a todos los clientes con amabilidad y respeto.

— Sea más mujer, es todo lo que le digo.

Paula me cuenta que esa extraña y ambigua conversación fue el principio de una serie de presiones con respecto a su imagen y comportamiento que comenzó a recibir directamente del Jefe de Recursos humanos, siempre disimuladas a través de la oficina que dirigía. Se le reclamó su “poca capacidad para identificarse con la empresa” y se le exigió “seguir los lineamientos corporativos sobre indumentaria y protocolo” que Paula no solo respetaba de manera muy estricta, sino que además, pocas veces habían sido debatidos como parte de su desempeño laboral. En todas las ocasiones en que reclamó la situación, sostuvo entrevistas con el funcionario, que crítico no sólo su aspecto físico y estético — insistiendo que ambas cosas estaban relacionadas con su desempeño laboral — sino que además, comenzó a insistir sobre la conveniencia “de una conversación privada” sobre el particular. Una conversación que según le explicó “debía realizarse fuera de la oficina”, para “relajar el ambiente”. Paula se negó de inmediato a aceptar la sugerencia. El hombre le recordó que de su opinión podía “depender” su estabilidad como empleada en la empresa.

— Yo se lo dije, sólo tiene que ser un poco más amable y todo marchará mejor — le insistió — usted sabrá que hacer.

Durante las semanas que siguieron, Paula recibió múltiples llamadas telefónicas del hombre, exigiéndole se encontraran fuera de las oficinas de la empresa para “conversar de manera más intima”. Paula no sólo se negó, sino que amenazó con denunciar lo que ocurría a la gerencia administrativa de la empresa. El sujeto se burló.

— No juegues con fuego ni te las des de correcta. No ha pasado nada que puedas denunciar. Si sigues, lo más que puede pasar es que te despidan.

Paula se aterrorizó. Envió dos memorandum tanto al departamento jurídico como al administrativo de la empresa. No recibió respuesta. La tensión comenzó afectó su desempeño: perdió un cliente debido a un informe crítico sobre su trabajo que provocó la sustituyera uno de sus compañeros. Después se enteraría que el Jefe de Recursos humanos había enviado un comunicado a varios de las oficinas con que colaboraba, explicando su “Conducta errática” y “problemas de convivencia”. En una ocasión Paula reaccionó de manera agresiva: envío un correo electrónico tanto al Gerente de la empresa como al resto de sus compañeros de oficina, explicando su incomodidad, su preocupación por una situación insostenible y sobre todo, la necesidad de recibir una respuesta apropiada sobre lo que estaba viviendo. En lugar de eso, recibió una sugerencia de parte de la junta directiva de “tomarse un tiempo de distancia”. Dos días después de enviar el correo, Paula fue sustituida en su cargo y relevada por uno de sus compañeros. Recibió una comunicación que debía tomar dos semanas de vacaciones remuneradas. Paula se negó y continuó asistiendo a la oficina. Varios de sus compañeros le recomendaron aceptar la propuesta y uno de ellos llegó a insistirle que “sólo causaba problemas”. Finalmente, la circunstancia se tornó insoportable. Dos meses después fue despedida, a pesar del decreto de inamovilidad que vigente en el país. Luego de denunciar su situación al Ministerio del trabajo y al Ministerio de la mujer, se le aconsejó no aceptar ninguna negociación de la empresa. Un año más tarde, aún no ha recibido el pago por compensación de su despido y tampoco, respuesta legal a su situación. Ahora trabaja por su cuenta como contadora, porque varías empresas se negaron a contrarla al conocer su estatus laboral. Me cuenta que finalmente, comprendió se está enfrentando contra una visión corporativa y administrativa que menosprecia a la mujer y que es, cuando menos, una interpretación social muy frecuente en nuestro país.

— Es probable que nunca logre cobrar mi liquidación ni que nunca pueda demostrar el acoso — me explica — seguramente seré otra estadística en un sistema laboral que no asume este tipo de casos como reales y legalmente viables.

Me lo dice con una resignación que me desconcierta y me preocupa. Como Paola, cada año cientos de mujeres en Venezuela, deben enfrentarse a la violencia de género en forma de acoso laboral. Un problema que aún carece de verdadera tipificación legal y que se analiza desde la óptica de la agresión moral o física contra la mujer. Y es que en nuestro país, los estudios, planteamientos y sobre todo, estadísticas sobre la llamada Violencia contra la mujer en el trabajo son aún muy escasos como para demostrar — y visibilizar — la frecuencia con la que ocurre y aún peor, todas las ocasiones en que la victima debe soportar una situación insoportable y degradante. Desde situaciones similares a la que soportó Paola — que incluyen ataques verbales y sobre todo, menosprecio de su desempeño profesional — hasta situaciones que incluyen agresiones directas como abuso sexual y violaciones, la mujer Venezolana aún no dispone de un instrumento legal que pueda protegerla en circunstancias donde su estabilidad laboral se ve amenazada por el menoscabo a su género. Y es que la experiencia sugiere, que el tradicional machismo en Venezuela, parece interferir e influenciar las relaciones laborales de manera directa o indirecta. En otras palabras, la situación de la mujer Venezolana que sufre de algún tipo de agresión sexual en su lugar de trabajo, carece de un supuesta legal que no sólo pueda tipificar el delito que se comete contra ella, sino además la manera como la ley interpreta su situación concreta.

Resulta poco menos que paradójico, que en Venezuela sólo exista un caso que sentó jurisprudencia sobre el particular: Un ejecutivo bancario fue demandado por siete secretarias por el delito de acoso sexual señalado y descrito en el artículo 19 de la ley sobre Violencia contra la mujer y la familia. Cada una de las situaciones por separado no fue considerada como supuesto legal y ni tampoco reconocida como delito. Todas las victimas, fueron despedidas y de la misma manera que Paola, sufrieron una agresiva respuesta legal por parte de los funcionarios administrativos de la Institución bancaria, una vez que denunciaron su situación. Finalmente, sólo a través de la insistencia de los respectivos abogados y poco después, bajo la estrategia de presentar la demanda en conjunto, lograron obtener un relativo triunfo legal: el agresor fue sentenciado a una condena en suspenso de un año, siete meses y veintidós días de prisión. No obstante, la sentencia jamás fue cumplida y las victimas continúan sin recibir retribución legal o económica por lo ocurrido. La mayoría de ellas continúan desempleadas y otra, admite que considera “Un error” haber tomado acciones judiciales contra quien durante más de cinco años la agredió sexualmente dentro de los espacios de la oficina que compartían.

Y es que Venezuela, al respuesta legal hacia las agresiones sexuales, es siempre insuficiente y sometida a las restricciones sociales y culturales que minimizan el problema. Como lo que sufrió Nora (no es su nombre real)que debió renunciar al lugar donde trabajaba, luego que uno de sus superiores inmediatos le insinuara que para obtener una promoción administrativa debía aceptar su propuesta sexual. O la inquietante situación de Monica (no es su nombre real) que fue golpeada y agredida sexualmente para el hombre con quien trabajaba. Cuando llevó a cabo la denuncia, uno de los oficiales que la recibió, le dejó claro que su relación de trabajo con el agresor disminuía dramáticamente sus posibilidades de demostrar que el delito había ocurrido.

— Llevé el informe forense, aún tenía moretones en brazos y piernas — me cuenta. Aún le tiembla la voz de miedo a pesar de que han transcurrido casi siente años desde el suceso — pero el policía insistió que el hecho que aceptara a trabajar hasta altas horas de la noche con mi jefe, hacia al menos “confusa” la situación.

Mónica insistió a pesar de todo. Logró realizar la denuncia y demandó a la empresa por daños y prejuicios. No recibió respuesta legal, sólo una notificación donde se le advertía que de insistir en el proceso judicial, podría perder “sus privilegios de despido y compensaciones laborales”. A pesar de eso, Mónica continuó el tortuoso camino de enfrentarse de manera efectiva contra un delito sin rostro : tuvo que desistir de la denuncia por agresión sexual — ninguna de las pruebas que consignó fueron consideradas suficientes, incluso un detallado examen médico forense — y decidió continuar insistiendo que había sufrido el delito genérico de hostigamiento laboral. Se enfrentó a la pasividad de tribunales, al desconocimiento, indiferencia y menosprecio de funcionarios judiciales, que le recomendaron desistir debido a lo que llamaron “resultados poco alentadores” con respecto a la denuncia. Finalmente, casi sesenta y cinco meses después de comenzar el proceso legal, el agresor de Mónica fue declarado inocente por un tribunal competente, que se negó a admitir pruebas al respecto e incluso, las declaraciones de nuevas victimas que Mónica logró contactar durante el larguísimo periplo legal. Aunque apeló la sentencia, duda que pueda llegar a conseguir un resultado concreto. Pero aún así insiste.

— Lo haré hasta que logre que mi caso sea visible o al menos creíble — me dice. Porque Mónica, además de su incierta situación laboral — no ha podido conservar un empleo más de dos o tres meses debido a sus antecedentes — debe enfrentarse al estigma de la victima de agresión sexual en nuestro país. Su pareja de por entonces la acusó de haber “provocado” la violencia al aceptar “trabajar con un hombre a solas” y de hecho, buena parte de su familia se opone a que continúe transitando el difícil camino de la justifica en Venezuela. Pero para Mónica, se trata de una cuestión de principios, de una mirada directa a un problema que por mucho tiempo se menospreció y se silencio puertas adentro de empresas y oficinas. Cuando le pregunto si considera que a pesar de todo, vale la pena su lucha anónima, sonríe con cansancio.

— Sí, vale la pena — me responde con sencillez — lo que me ocurrió fue un delito que destrozó mi vida y mis aspiraciones. Me convirtió en una persona distinta. Y lo mismo le ha ocurrido a cientos de mujeres más. Quizás sea inútil pero la alternativa de no hacerlo, sería aceptar que está bien lo que me ocurrió.

La miro, delgada, cansada y afligida. Y me pregunto hasta que punto, el sistema legal Venezolano puede ofrecer justicia — o al menos el supuesto de una posible compensación — a esa agresión directa a la dignidad que supone una agresión sexual. Más aún, una que supone un menoscabo al talento, la visión sobre si misma y su interpretación sobre su propia capacidad personal.

En Venezuela, la tasa de mujeres trabajadoras aumenta progresivamente año con año: para el año 2006 más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años se incorporó al mercado de trabajo. Según las primeras y poco exactas estadísticas sobre el delito de acoso, una de cada dos, estará expuesta a sufrir hostigamiento sexual en el trabajo. Además, las mujeres suelen obtener empleos informales (contrataciones eventuales, empleo informal, horarios irregulares), lo que las coloca en una situación muy vulnerable con respecto a su situación laboral. Según datos de la Revista Venezolana de estudios de la Mujer, la mayoría de las mujeres que sufrieron de acoso sexual laboral, admitieron haber soportado conductas incómodas o directamente agresivas durante un considerable tiempo antes de denunciar. Cuando se les preguntó sobre el motivo, las respuestas fueron muy semejantes: temían por su estabilidad laboral si se enfrentaban directamente al comportamiento agresivo de sus jefes directos o empleadores.

Sólo a partir del 25 de diciembre del 2006, la llamada “Ley orgánica para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” tipifica como delitos el acoso sexual, el hostigamiento laboral y la violencia en el lugar de trabajo, además de señalar medidas preventivas que deben tomarse para su erradicación. De la misma manera , la Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo (LOPCYMAT), detalla en su artículo 56, numerales 5, 8 y 9, los deberes de los empleadores y empleadoras para evitar la discriminación en el trabajo, el hostigamiento laboral y el acoso sexual:

Abstenerse de realizar, por sí o por sus representantes, toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatorio y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores y trabajadoras…” (Nº 5) “Tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer una política destinada a erradicar el mismo de los lugares de trabajo” (Nº 8) “Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras… (Nº 9) Art. 65 LOPCYMAT

No obstante, la violencia de género y el acoso laboral continúan ocurriendo y siguen siendo considerados delitos menores dentro de la burocracia judicial que padece nuestro país. Ya sea casos de especial gravedad como los sufridos por Paula, Nora y Mónica, o de índole más discreta, como sabotaje y menosprecio de la actividad laboral debido al género, el acoso a la mujer en el trabajo continúa siendo un secreto a voces considerablemente peligrosos. Y es que las implicaciones de un delito anónimo, que la mayoría de las veces no se denuncia pero que ocurre con una lamentable frecuencia, parece condenar a la mujer Venezolana a sufrir un tipo de acoso y limitación profesional que la ley no parece evitar de manera tajante. La violencia de género es un hecho generalizado en los ambientes laborales mundiales: a pesar de eso, no se cuenta con un sólo estudio pormenorizado que muestre la magnitud del problema y sus numerosas aristas. Tal vez por ese motivo, la problemática continúa siendo cada vez más frecuente, y sobre todo, disimulada entre cientos de supuestos legales semejantes que sin embargo, parecen resumirse en una única visión del problema: la vulnerabilidad de la mujer que sufre de una situación semejante.

Sofia es licenciada en Letras. Desde que egresó de las aulas de la Universidad, ha trabajado en diversas publicaciones nacionales e internacionales, como columnista y colaboradora ocasional. Cuando recibió la invitación de colaborar en una revista de considerable circulación, se entusiasmó. Me cuenta que dedicó buena parte de su tiempo y esfuerzo en enviar artículos y textos al editor en jefe de la publicación y de preocuparse no sólo por la frecuencia en que su columna podía ser publicada sino la calidad que podía brindar. Por ese motivo, se inquietó cuando sus textos dejaron de incluirse en el temario de la publicación.

— No encontré una explicación al problema, de manera que escribí. Y uno de los redactores me dejó claro que la única manera en que podía publicar, era “siendo simpática y dulce” — me explica con cierta amargura — cuando le pregunté directamente si mi columna no se publicaba por un problema en mis artículos o aproximación a los temas que debía tocar, me escribió un correo dejándome en claro que “me tienes que agradar para publicar”.

Sofia no publicó de nuevo en la revista — en la cual era columnista acreditada — y de hecho, se negó a enviar algún nuevo artículo. Cuando solicitó asesoría legal al respecto, el abogado al que consultó le dejó claro que aunque podía intentar algún tipo de acción legal contra la página, sus posibilidades de triunfo eran escasas. “Lo más probable es que se ponga en tela de juicio tu talento y no el comportamiento del editor” le explicó. Sofia aún se debate en la disyuntiva de hacer público lo que le ocurrió y proteger su incipiente carrera profesional.

— A veces es difícil tomar decisiones desde la conveniencia con respecto a lo justo — me explica con tristeza — pero en este caso, debo decidir si quiero aspirar a justifica o continuar trabajando.

Una disyuntiva a la cual se enfrentan millones de mujeres en el mundo cada día. Y es que la visión de la protección legal de la mujer en hechos aún de naturaleza jurídica tan confusa, hace que las decisiones de indole legal que deban tomar, se confundan con esa otra visión social sobre su identidad y su desempeño. Una especie de análisis cultural contradictorio que coloca a la mujer en una díficil y compleja situación personal además de profesional.

— Todo se trata de asumir el coste a futuro por una decisión semejante — me dice Paola. Hace unos días su abogado le informó que lo más probable es que el juez que lleva su causa difiera de nuevo la muy pospuesta decisión al respecto de su caso — no hay un mecanismo que realmente te proteja: cuando tomas el riesgo de intentar obtener justicia por tu cuenta. La obtengas o no, forma parte de un planteamiento sobre lo que harás a partir de entonces muy preciso. Y que quizás, no puedas controlar en realidad.

— ¿Que harás si la decisión del juez no te beneficia? — le pregunto. Paola suspira, mira la ciudad a través de la ventana de su pequeño apartamento. Tiene una expresión agotada y pesarosa.

— Pensar que al menos lo intenté.

Una interpretación dolorosa sobre el papel de la mujer que trabaja y más allá, su manera de comprenderse así misma como parte del mundo laboral actual. O quizás, me digo con cierto pesimismo, una inevitable escollo con que toda mujer que aspire al progreso económico y personal, debe lidiar.

C’est la vie.

Etiquetas:

lucha contra el maltrato a la mujer,

Mujer,

mujeres

lunes, 24 de noviembre de 2014

Mapa de ruta a la cobardía.

|

| La Feria del Libro en Altamira (Fotografía de Hugo Londoño) |

Me enteré de la noticia sobre la protesta en las calles de Altamira el domingo veinticuatro de Noviembre, por una llamada. “Están arrasando la Feria” me gritó un amigo, con la voz deformada por el ruido de la calle y lo que reconocí como el sonido de sirenas. Me quedé con el teléfono apretado contra la oreja, aterrorizada y confusa.

— ¿Qué pasa? — logré preguntar.

— ¡Un par de pendejos! ¡Cerraron la calle y ahora la policía cerró la Feria y están saqueando un puesto! — logró explicarme antes de colgar. Me quedé con esa sensación de abrumadora sorpresa que últimamente es tan común en Venezuela. Cuando intenté llamarle de nuevo, no me contesto.